焦げ団子

焦げ団子「パイ投げ」って聞いて、何を思い浮かべる?

白いホイップがぶちまけられて、顔がぐっちゃぐちゃになるあれだよ、あれ。

チャップリン、ドリフ、海外バラエティ…時代も国境もぶっ飛ばして愛されてきた「ザ・お約束」ギャグ。

——でも、よく考えてみてほしい。

アレ、どこが“パイ”やねん。

どう見ても「紙皿にホイップクリームのせただけ」なんだけど!?

焼いてもいない、フルーツもない、そもそも皮すらない。

それを何食わぬ顔で「パイ」と呼ぶ文化、ちょっと気になりすぎじゃないか?

しかも、よく調べると「安全性のためにパイじゃなくなった」とか、「人権的な問題で炎上したこともある」とか、もうギャグの裏側が深すぎるぞこの世界!!

今回は、「そもそもパイ投げの“パイ”って何?」「なんでホイップ紙皿なの?」「実はあのネタ、問題になったこともある?」

……そんな謎を、団子が解説していくぞ!

「パイ投げ」ってそもそも何?

映画でもテレビでも、やたらと出てくる「顔面パイ投げ」。

しかもなんか、ぶつけた側はスカッとしてて、ぶつけられた側も笑ってるっていう不思議なノリ。

でも、そもそもアレって何なの?

一言で言うなら、「ギャグ界の伝統芸能」だ。

ルーツはサイレント映画の時代!チャップリンと顔面パイ文化の誕生

パイ投げの起源は、1910〜1920年代のアメリカ、サイレント映画の黄金期にある。

当時は当然ながら映画に音声はなく、観客を笑わせるには動きと表情だけで勝負しなければならなかった。

そんな中、「顔に白いものをぶつけたらウケる」という、人類共通のツボに気づいた誰かがいた。

セリフもいらない、説明も不要。パイが顔に当たってべちゃっとなる、それだけで笑える。

そのシンプルさと視覚的インパクトが、国境を越えて大ウケした。

1913年の映画『A Noise from the Deep』では、女優マーガレット・モンゴメリーが相手の顔にパイをぶち当てるシーンが登場。これが映画史上初のパイ投げギャグとされている。

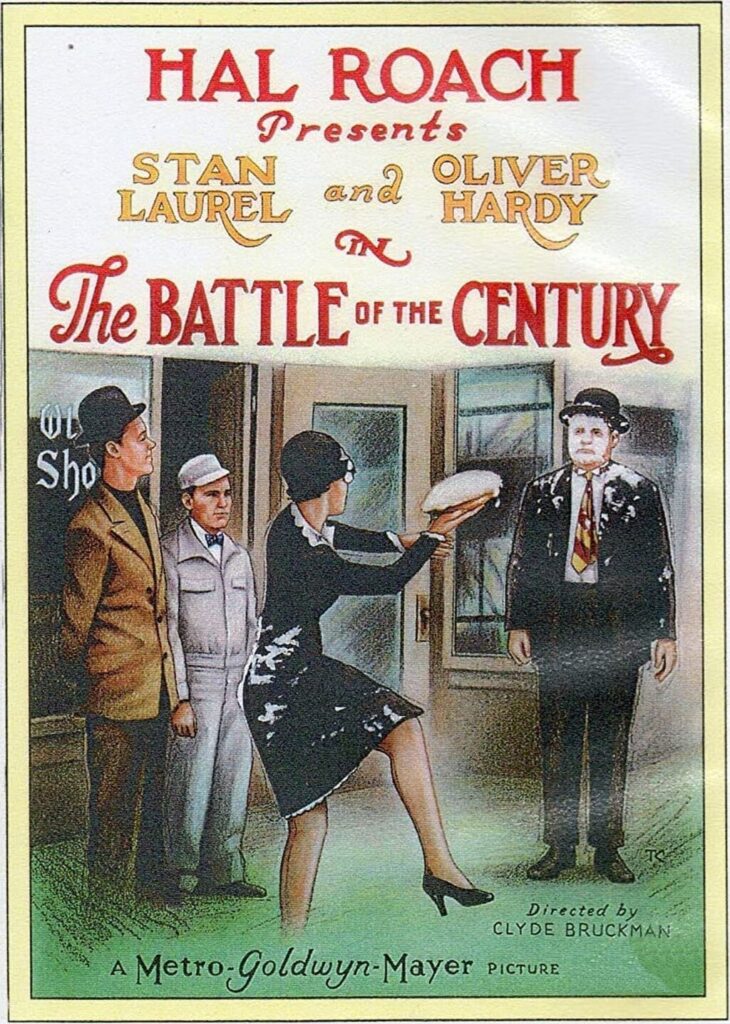

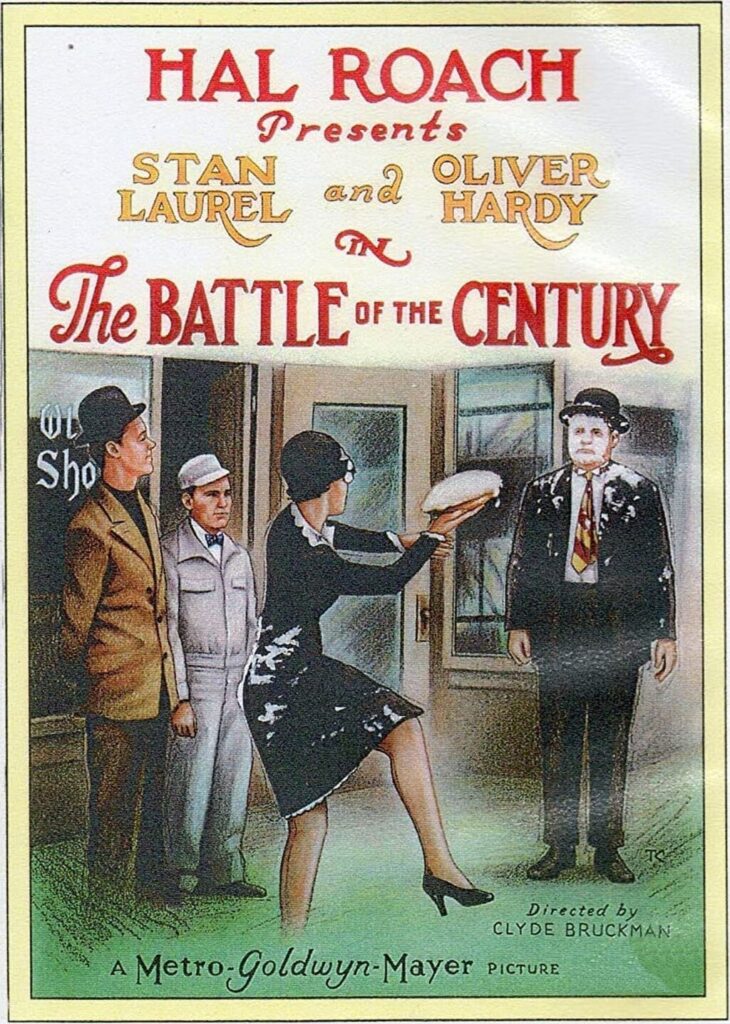

そして1927年、ローレル&ハーディの『The Battle of the Century』では、なんとパイ4,000枚を使用。通行人から警官まで巻き込む“パイの大戦争”が展開され、もはや文化として確立してしまった。

当時の映画業界は、音がなくても世界にウケるこのギャグに夢中だった。

しかもパイは安いし、画としても映えるし、顔面に当たった時のリアクションも最高。

ぶつけられる側も、観てる側も楽しい、最強の物理コメディだった。

ギャグの格=ぶつけたパイの枚数って時代、バグってて好き。

昭和のドリフから現代のバラエティまで

このパイ投げ文化、日本にもがっつり輸入された。

昭和の頃なんて、もう毎週見てたレベルでやってた。

ドリフでは志村けんが顔面真っ白にされ、『とんねるずのみなさんのおかげでした』ではタカさんが容赦なく全力投球。

なぜか子ども向け番組でも、罰ゲームといえばパイ。

もはや、「顔にパイぶつけられる=おいしい」みたいな空気すらあった。

芸人がうまくボケてもウケなくて、パイ投げられた瞬間に爆笑になる、そんな笑いの起爆装置みたいな扱いだったんだ。

昭和の芸人、リアクション芸に命かけすぎじゃない?

パイ投げ、なぜいまだに廃れない?

昔のテレビ番組は、顔面パイ投げに限らず「ドッキリ」も今では考えられないくらい過激だった。

なのに、なぜか「パイ投げ」だけは消えない。この現象、ちょっと不思議じゃない?

でも理由は意外とシンプルだ。

パイ投げって、まず見た瞬間に何が起きたかが分かる。しかも、痛くない。

リアクションも自然に大げさになるから、「映える」。

そしてなにより、誰も本気で傷つけてない(ように見える)。

だからどんな時代でも、子どもからお年寄りまで「ワハハ!」ってなる。

笑いの化石じゃなくて笑いの化石燃料みたいな存在なんだな。

パイ投げ あのパイって、何でできてんの?

映画やテレビでおなじみのパイ投げ。

でもあれ、実際にはパイじゃないって知ってた?

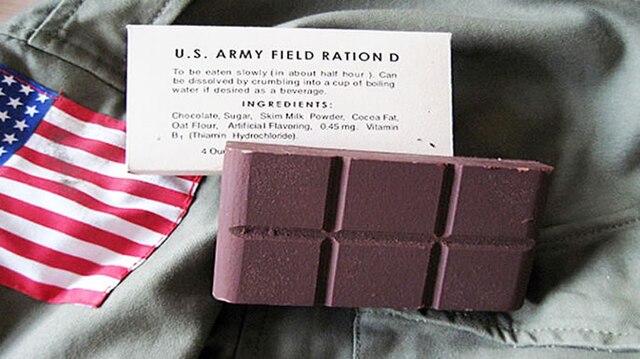

もともとチャップリンの時代とか、初期のサイレント映画では、ガチのクリームパイ(中身入り)を使ってたんだよね。

「うわあああ!衣装が!床が!」って現場は大惨事。

でもあまりに大変すぎて、のちに紙皿+ホイップクリームだけのなんちゃってパイに落ち着いた。

では、そのホイップの中身は?というと──

使われるのは、

- 植物性のホイップクリーム(※乳脂肪じゃないやつ)

- 泡立てすぎない“柔らかめ”の状態

- 着色料・香料なしのプレーンタイプ

など、安全かつ肌に触れても刺激が少ないものが選ばれている。

理由はシンプル。「重すぎず、痛くなく、アレルギーの心配が少ない」から。

さらに洗い流しやすく、機材や衣装にベタつかないという点でも、植物性ホイップが一番都合がいい。

ぶっちゃけ、パイじゃない。

それ、もはや紙皿ホイップじゃね?

なぜパイ投げのパイはホイップ紙皿に進化した?その理由は「安全性」

「パイ投げ」と聞いて、多くの人がイメージするのは、りんごだのブルーベリーだの、フルーツぎっしりで焼きたてアツアツの本物パイ。

でも、そんなのを本当に人の顔にぶつけたら……重くて、痛くて、危なすぎる。笑えないどころか、事故になる。

実際、初期の映画や舞台ではガチの中身入りパイを使っていたこともあったらしい。

でも時代が進むにつれて、「いやこれ笑えるどころか普通にケガするだろ」ってことで、次第に軽くて安全な方向にシフトしていく。

そこで生まれたのが、ホイップクリームを紙皿に盛っただけの簡易パイ。

見た目はちゃんと「それっぽい」し、軽いから当たっても痛くない。片付けも楽だし、材料費も安いし、何より現場が汚れにくい。もはや完璧すぎる。

中身なんてどうでもいいから、パイ投げっぽく見えれば正解という割り切りが潔すぎてむしろ好き

バラエティ番組やコントで顔がクリームまみれになってオチるという構図さえ成立すれば、それはもう立派なパイ投げなんである。

軽い、安全、安い、絵になる。

エンタメと実用性が完璧に融合した、現代パイ投げの最終形態がここにある。

パイ投げ、炎上したことある?

実はこの「パイ投げ」、意外と炎上歴あるんだよな。

例えば、かつてあるテレビ番組で、パイ投げのシーンが「障害者を揶揄してるように見える」として批判を浴びたケースがある。

他にも、「顔にぶつける」っていう行為自体が侮辱にあたるってことで、笑えないと感じる人も一定数いたらしい。

こうした流れから、最近ではテレビでの使用が控えられるようになったり、学校行事でも「パイ投げは禁止」ってところが出てきてる。

昔はお約束ギャグだったのが、今は「相手がどう受け取るか」にすごく敏感な時代。

SNS時代の“空気の変化”ってやつだな。

「人を笑わせること」と「人をバカにすること」って、紙一重だからこそ、境界線が難しい。

やる側は「面白いと思ってた」でも、受け手が「バカにされた」と感じれば、それで終わりなんだよな。

団子的には、「顔にパイぶつけられてナンボ!」って笑ってた芸人たちが懐かしいけど、今の時代には今の笑いの形があるんだろうなとも思う。

“顔にパイ”は、笑える時代と笑えない時代があるのかもしれない。

でもその境目って、実は結構難しいかもな。

まとめ:パイ投げって、バカバカしいのになんか愛おしい

チャップリンからドリフ、とんねるずにバラエティ番組。

パイ投げって、いつの時代も「なんかよくわからんけど笑える」存在だった。

でもその裏には、

・映像映え

・安全性の工夫

・“お約束”としての文化化

みたいな、意外と深〜い進化の歴史があったんだよな。

そして時代が変われば、受け取られ方も変わる。

「ただのギャグ」だったはずが、炎上したり、禁止されたりすることもある。

紙皿にホイップ乗っけただけのパイを顔面にぶつける文化、正直バカすぎて最高。

だからこそ、ちゃんと笑える形で残ってほしいって思う。

笑いって、時にデリケートだけどそのぶん、人間味もたっぷり詰まってるんだよな。

歴史カテゴリの最新記事