「純喫茶」って聞くと、どんなイメージが浮かぶだろう?

昭和レトロな内装に、やたら深煎りなブレンドコーヒー。

ナポリタンやミルクセーキ、固めのプリン。

……そしてなぜか“純”という謎の二文字。

団子的にもずっと気になってた。

焦げ団子

焦げ団子喫茶店はわかるけど、なぜわざわざ「純」ってつけるのか?

実はこの“純”、思ったよりドロドロした過去を背負っている。

今回は、「純喫茶」という不思議な名前のルーツと、その背景にある昭和の大人たちの事情を掘っていくぞ!

純喫茶の歴史:どこから来て、なぜ“純”になったのか?

海外のカフェ文化と、その社交性

そもそも「喫茶」という文化は、日本発じゃない。

ルーツを辿れば、17〜18世紀のヨーロッパのカフェ文化にたどり着く。

フランス・イギリス・イタリアあたりでは、コーヒーや紅茶を飲みながら語り合う「社交の場」としてカフェが誕生。

ただの休憩所じゃない、政治・思想・芸術が飛び交う知的空間だったわけ。

「カフェに集う人=インテリでオシャレ」みたいな空気が、当時すでにあった。

明治時代、日本に“カフェー”が上陸

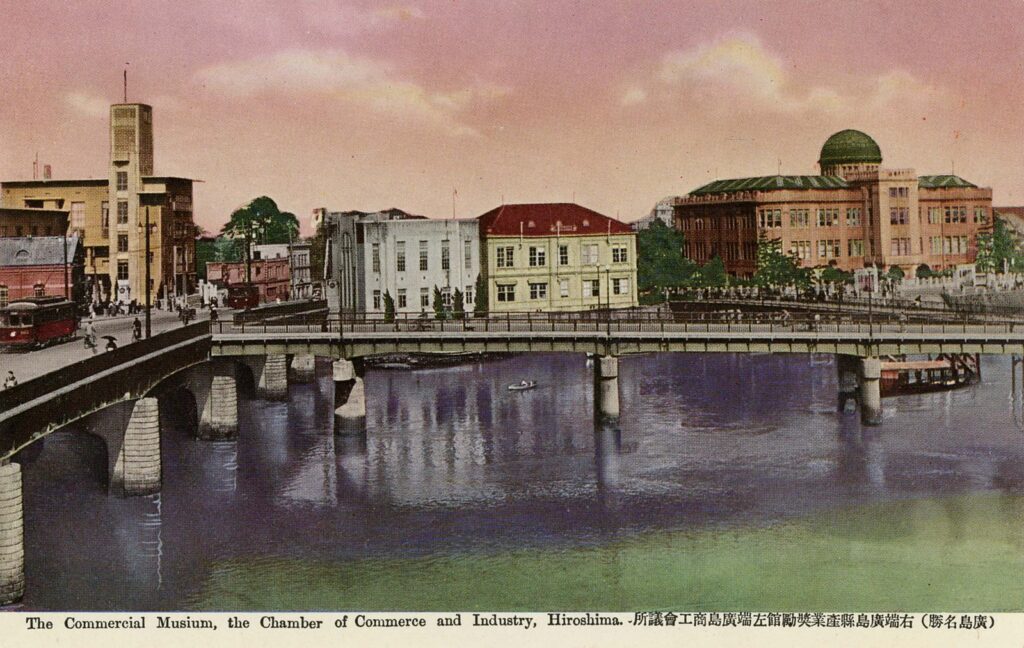

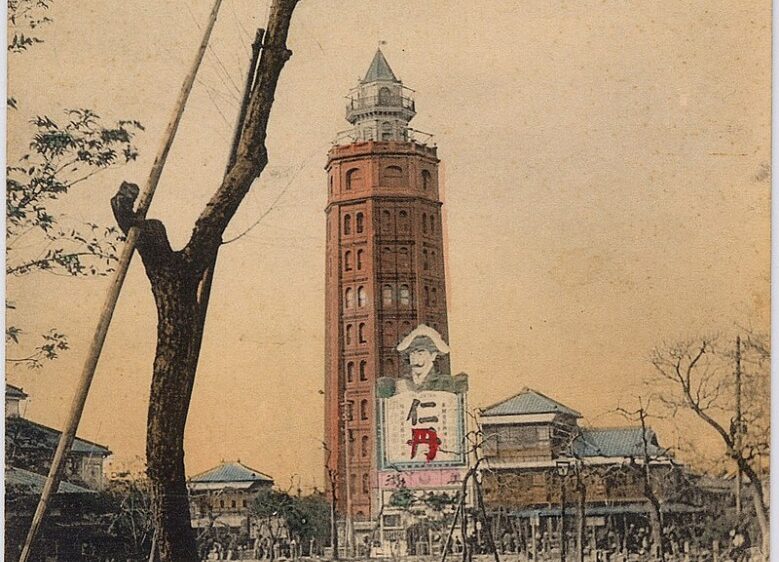

日本に初めてカフェ文化が入ってきたのは、明治時代の中期〜後期(1888年〜)。

その代表格が、銀座に開かれた「可否茶館(かひさかん)」。

この店は、西洋風の喫茶スタイルを真似した日本初の“カフェ”と言われてる。

しかし当時の日本人にはまだまだ馴染みがなく、庶民にはちょっと敷居が高かった。

その後、1907年にできた「カフェー・プランタン」から、女給(じょきゅう)が接客するスタイルが大流行。

ここからカフェー=夜のお店、というイメージが定着していく。

大正〜昭和初期、「カフェー」はいかがわしい店に…

昭和初期になると、カフェーは次第に「風俗的なお店」として機能し始める。

つまりコーヒーを出すフリをして、実態は接待・同伴・その他いろいろ…。

女給たちは、ドレスを着て接客したり、飲み物を運んだりしながら、男性客と会話や“同伴”をこなすことも多かった。

(中には本格的な風俗店まがいの店も存在)

つまり「喫茶店」とは名ばかりの、擬似キャバクラ状態。

コーヒー1杯で済む店じゃなかったってわけだな…

純喫茶の歴史:なぜ“純”をつける必要があったのか?

日本に「喫茶文化」が根付いたのは、明治の頃。

もともと西洋の「カフェ」は、コーヒーや紅茶を提供する店でありながら、文化人が集まって議論や交流を楽しむ社交場でもあった。

19世紀ヨーロッパではカフェに文豪・芸術家・思想家が集い、パリではピカソやサルトルが出入りする文化の発信地だったのは有名な話。

この「文明の香りがするカフェー」は、文明開化の流れで日本にもやってくる。

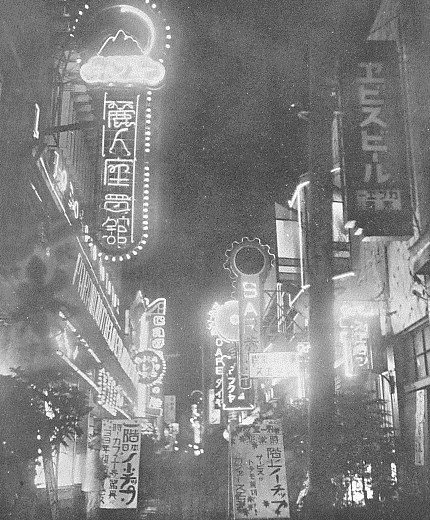

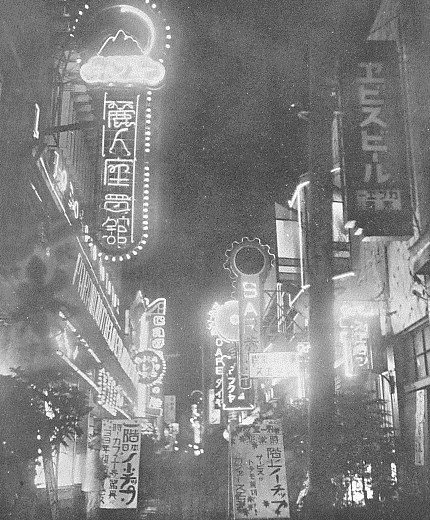

最初は東京・銀座や神田などで高級路線の「カフェー(café)」としてオープンし、西洋風の内装・音楽・メニューで人気を博した。

しかし、カフェーは変質していく

大正~昭和初期に入ると、カフェーは単なる飲食店ではなくなる。

次第に「女性給仕が接客する=ちょっと色っぽいサービスをする店」へと変化し、夜の街化が進む。

ポイントは「女給(女性給仕)」の存在。

もともとは接客の一環だったが、彼女たちの接し方がだんだん濃くなっていき、カフェーは「ちょっと色っぽいサービスを受けられる場所」として人気を集めるようになる。

でも色っぽいサービスって、どこまで?

ここ、読者も一番気になるところだと思うのでハッキリ言おう。

昔のカフェーの”サービス内容”は、

- 女給が男性客の隣に座る

- 手を握る、膝枕する

- お店の外でのデートを案内

- 二階に上がればさらに親密なサービスも…

──みたいな、いまの感覚で言えば限りなくグレー(いや黒)に近い営業が、カフェーの中で行われていたのだ。

昭和初期には、完全に「カフェー=風俗まがい」というイメージが定着し、“特殊喫茶”などという名称で営業していた店舗もあった。

当然、風紀を乱すとして行政からの取り締まり対象にもなっていった。

そんな中、こうした流れに真っ向から反発した勢力が登場する。

いやいや、コーヒー出してるだけで怪しい目で見られるの納得いかん!

純粋に、落ち着いた空間でお茶を楽しんでもらいたいだけなんだが?

──そんなまっとうな喫茶店たちが名乗り始めたのが、「純喫茶」だった。

「純」は、“いかがわしい要素ゼロ”のピュアな営業スタイルを宣言するための言葉。

つまり純喫茶とは、カフェー文化の堕落に対するカウンターカルチャーだったのだ。

「純喫茶」=純粋に喫茶だけの店

純喫茶の“純”は「純粋な喫茶店」の意味。

つまり、

- アルコール出しません

- 女性が隣に座るようなサービスもしません

- コーヒーと軽食だけ提供します

という、まっとうなカフェを目指す宣言だった。

最初の「純喫茶」ブームは昭和30〜40年代。

ネオンサイン、レトロな内装、ナポリタンやクリームソーダが定番メニューとして広まり、学生やサラリーマンの憩いの場になっていった。

知的な場所であったはずのカフェーがなんでいかがわしいお店になっちゃったんだろう?

そもそも、なぜカフェーはいかがわしい店になってしまったのか?

明治の終わり〜大正時代、日本でも「カフェー文化」が流行し始める。

この頃のカフェーはまだ上品な社交場。文化人や学生たちがコーヒーを飲みながら語らう、インテリの溜まり場みたいなものだった。

しかし——

時代が昭和に入ると、カフェーはだんだん「お金を払って女性とおしゃべりできる場所」へと変化していく。

これはなんでか?

ビジネスモデルとして「色気」が儲かった

コーヒー一杯じゃ儲からない。

でも会話という付加価値がつくと、男性客は長居するし、指名制やチップ文化も生まれる。

いわば「キャバクラの先祖」みたいな仕組み。

つまり昭和のカフェーって、ナポリタンより色気のが売れてたってワケ。

当時はまだ「女性が働く場」が少なかった

昭和初期、女性が社会進出する道はかなり限られてた。

タイピスト・電話交換手・女給……そんな中で「カフェーの女給」は比較的自由度が高く、オシャレでモテるイメージも強かった。

だが、裏を返せば「見た目」と「接客スキル」に依存する仕事でもあり、徐々に水商売的なニュアンスが色濃くなる。

法規制が追いつかなかった

昭和初期は風俗営業法みたいな細かい法律がまだ未整備。

そのため、健全な喫茶店と限りなくグレーな接待喫茶の区別が曖昧で、警察も見て見ぬふりだったことも多い。

で、結果的に「カフェー=いかがわしい」とみなされるようになっていった。

つまり、「文化人の社交場」→「儲かる接待ビジネス」へと変貌してしまったのが昭和のカフェーなんだ。

だからこそ、純粋にコーヒーを楽しむだけの空間を守りたい!という思いから「純喫茶」が生まれたってわけ。

「純喫茶の復権」とレトロ文化としての再評価

昭和から平成にかけて、純喫茶はどんどん時代遅れ扱いされていった。

スタバとかドトールのイマドキ感に押されて、「え、まだ喫茶店?」みたいな空気が漂ってた時期、確かにあった。

けど、最近になって純喫茶がまさかの逆転劇を見せている。

SNS映え? いいえ、純喫茶です。

ここ数年、クリームソーダとか昭和レトロなプリンとか、「古くて新しい」ものが脚光を浴びている。

純喫茶はまさにそのど真ん中。

レトロな看板、独特のフォント、ちょっと薄暗い照明…すべてが映えるし、刺さる。

若い子たちが「スタバより落ち着く」って言い出したり、やたら味のある店内写真をSNSに上げたりと、純喫茶はもはや文化財みたいな扱いになってきてる。

店員さんの制服が昭和そのままだったり、メニューの文字が手描きだったり。

パフェに巻かれた銀のスプーンとか、地味にうれしい。

無駄にオシャレじゃない、静かでちょっとダサいくらいが逆に癒し。スマホ置いて、クリームソーダ見つめて、ぼーっとする時間って、今いちばん贅沢なのかも。

「純」の意味、今はもう意味じゃない

元々は「ウチはアルコール出してません」っていう真面目な意味だったけど、今となってはもうそれは副産物。

むしろ、「昔ながらのやり方で続けてます」っていう無言のアピール。

誰に媚びるでもなく、流行に寄せるでもなく、ただ黙ってクリームソーダを出す。

そんな純喫茶の頑固さが、逆に今っぽくてカッコいいのだ。

まとめ:純喫茶、それはいかがわしい過去から生まれた文化だった

「純喫茶ってなんで“純”なの?」と思ったことがある人、けっこういると思う。

そもそもあれ、カフェーという本家のいかがわしさを否定して、「うちはそういうのナシです!」と宣言するために付けられた“純”だった。

でも気づけば、昭和の頃には若者が集うオシャレ空間になり、今ではレトロブームの火付け役にもなっている。

時代とともに意味は変わったけど、「ただのカフェとは違う」って空気だけは、今も残ってるんだよな。

この記事まとめてたら、無性に純喫茶いきたくなってきた。

また素敵な純喫茶を見つけたら、レポするぞ!

その他明治〜昭和についてまとめた記事はこちら!

カフェおでかけレポも載せてます

おでかけカテゴリの最新記事

歴史カテゴリの最新記事