わたしはいま、絶賛・歯列矯正中である。(しかもインビザライン。マウスピース全60枚中まだ中盤。)

で、毎回アライナー替えるたびにこう思う。

焦げ団子

焦げ団子……これ、いつまで続くの?

ってかこんな苦行、人類はいつからやってんの??

ということで今回は、古代より続いてきた「歯並びに命かけてきた人類の歴史」をざっくり振り返ってみた。

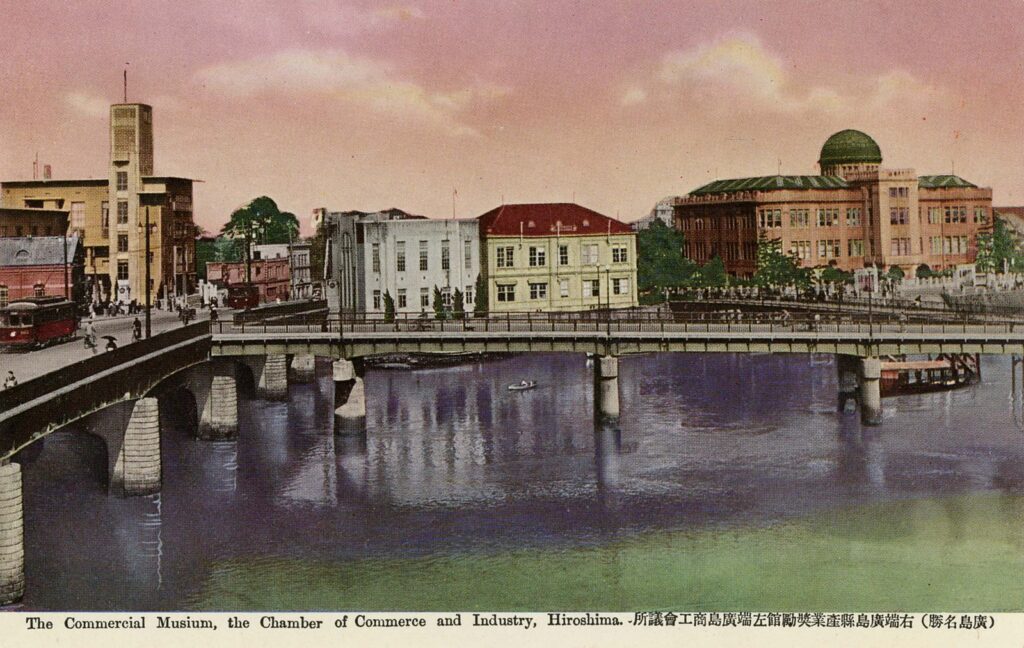

古代エジプトの矯正事情|金ワイヤーで死後の歯並び調整?

ところでみなさん、人類が「歯並びを気にしはじめた」のっていつからだと思います?

中世?ルネサンス?──いや、まさかの古代エジプト時代からである。

実際、一部のミイラの歯には、金のワイヤーを使った痕跡が残っているらしい。

見た目は限りなく矯正器具っぽい。

当時のエジプトは金属加工が非常に発達しており、義歯やブリッジのような構造もすでに存在していたという。

ただ、現代のように噛み合わせを整えるためではなく、「見た目の美しさ」や「死後の審美」が目的だった可能性が高い。

死後のために金ワイヤーで歯並び整えるって、どんだけ美意識高いんだよ……

これはもう矯正というより、完全に埋葬前ビジュアルメイクだろ。

古代ギリシャ・ローマの歯並び観|咬合と哲学の時代

さて、エジプトで死後の歯並びが重視されていた一方で──

古代ギリシャ・ローマの人々は、「生きてる間の歯の在り方」に頭を使っていた。

ギリシャ医学の父・ヒポクラテスは、歯の生え方や噛み合わせに注目し、成長とともに起きる歯列の変化を観察・記録していた。

当時すでに「咬合(こうごう)=健康に関わる要素」として捉えられていたわけである。

この時代に先進的すぎるだろ!

そしてローマ時代。

医学者クラウディウス・ガレノスという歯の構造や神経についての理解を深めた人物がいたが、歯列矯正のような明確な治療法や器具の記録は確認されていない。

一部には「指で押して整える」程度の発想があったようだが、現代で言う物理的に押し戻すための矯正器具には、まだ遠かった。

中世ヨーロッパは抜歯一択|矯正が失われた口内暗黒時代

さて、ギリシャ・ローマ時代には「噛み合わせに哲学あり」みたいな雰囲気すらあったが──

中世ヨーロッパに入ると、その流れはいったんぶっ壊れる。

医学の発展どころか、歯科そのものが医療の対象から外れる時代に突入。

歯のトラブルといえば、痛んだら抜くのワンパターン。

しかもその抜く役は、なんと理髪師(バーバー)が兼任していた。

いや髪切って歯も抜くって、どんなマルチタスクだよ。

この時代は、歯並びなんて気にしてる余裕すらない。

虫歯・栄養不足・戦争・ペスト・飢饉……

「そもそも歯が残ってるだけでマシ」という、まさに人類の口内暗黒時代である。

近代矯正の夜明け|18〜19世紀のフランスとアメリカ

長いこと抜歯一択だった中世ヨーロッパ。

でも18世紀に入ると、ようやく人類は「歯を整える」という発想を取り戻しはじめる。

矯正の夜明けを告げたのは、フランスの歯科医ピエール・フォシャール。

この人は「近代歯科の父」とまで呼ばれてて、歯をただ抜くんじゃなく、“整える”という概念を歯科に取り戻した人でもある。

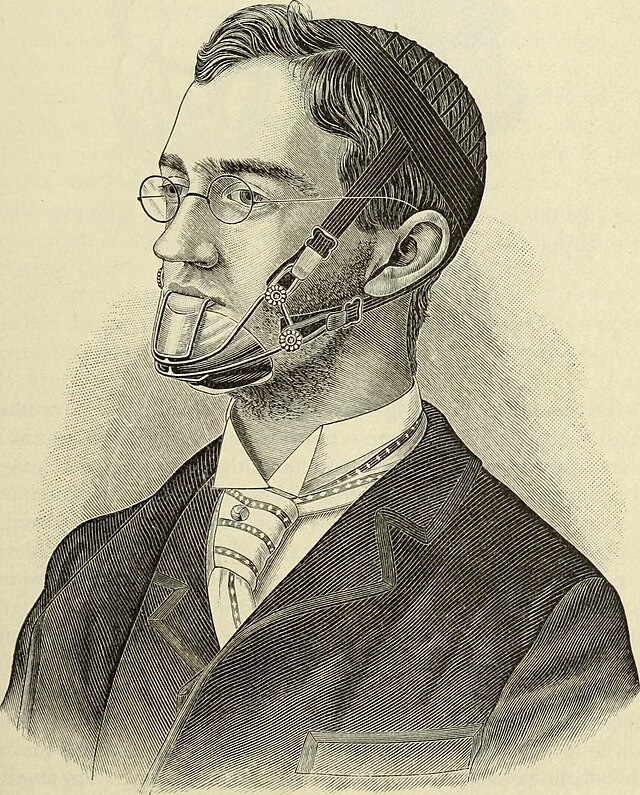

彼が使っていたのが、バンドーと呼ばれる金属の矯正装置。

鉄の輪を歯に固定して、物理的に押し戻していくスタイル。

現代の矯正器具のご先祖みたいなものだ。

鉄の輪を固定…?めちゃくちゃ痛そうなんだが…

一方アメリカでも、「歯並び=育ちの良さ」「歯がきれい=金持ち」みたいな価値観が広まり、矯正が見た目の矯正から社会的ステータスへと進化していく。

このあたりから、歯列矯正はついに美と文明の象徴という、やや気取った立ち位置を手に入れる。

20世紀:ブラケット&ワイヤー矯正の普及と苦行の時代

「歯並び=ステータス」の時代が来たと思ったら、そのステータス、装備がわりと地獄だった。

1900年代に入ると、ついにワイヤー矯正が一般化。

いまの歯列矯正とほぼ同じ形の「ブラケット+ワイヤー」方式が登場し、装置としての完成度は一気に近代化する。

ただ、完成度=快適さではない。

鉄だのゴムだの針金だのが口の中に常駐して、痛いわ、しゃべりにくいわ、見た目もごついわで、まさに「苦行としての矯正」黄金期である。

でも不思議なことに、一部ではこの見た目の派手さをむしろ誇示する文化も生まれた。

「キラキラブラケットでオシャレに」みたいなノリで、見せブラケット派も少数ながら存在していたらしい。

いやそれマジで強心臓すぎない?

この頃からすでに、「矯正つらい」って言いながらみんな続けてるあたり、もう歯列矯正で苦しむのは人類の伝統芸と言っていい。

21世紀の歯列矯正|インビザラインとマウスピース革命

20世紀、ブラケットとワイヤーでゴリゴリ締め上げてきた人類。

けれど21世紀、ついに「目立たずに整える」時代がやってくる。

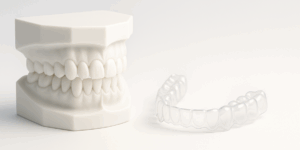

1990年代後半、アメリカで登場したのが透明なマウスピース型矯正・インビザライン。

ワイヤー不要、目立たない、取り外しOK、そして「痛みも少ない」って──

もはやキャッチコピーだけなら夢の装置である。

でも実際にやってる側として言わせてもらうと、見た目こそ革命だけど、22時間マウスピース装着はガチで修行。

食べるたびに外して、洗って、また付けて……

これはこれで“現代の矯正地獄”なのでは?

それでも確実に、矯正は「苦しみ」から「選択肢」になった。

今はAIと3Dスキャンで計画まで自動化される時代。

金属まみれの笑顔に怯えてた時代とは、まるで別世界である。

まとめ|人類はなぜ歯並びに命をかけてきたのか?

ここまでざっくり振り返ってきたけど、あらためて思うのは「歯並び」って、国や時代や文化で、考え方がバラバラすぎるけど人類のひとつのテーマでもあったんだなあと。

エジプトでは死後のために金ワイヤーつけ、ギリシャでは噛み合わせに哲学を宿し、中世では抜くだけの時代を経て、フランスで鉄でねじ伏せ、現代では透明なマウスピースで地味に苦しむ。

じゃあ結局、矯正って「見た目のため」なのか?

それとも「健康のため」なのか?

そしてそれ以上に、自分が納得した歯並びになるかどうか。

先人たちの知恵と努力に感謝しながら今日もマウスピースを装着する

絶賛インビザライン中の焦げ団子の歯列矯正日記はこちら

歴史カテゴリの最新記事

インビザラインって、やっぱり使うアイテムで快適さが全然ちがう。

実際に使ってよかったもの・検討中の便利グッズは下のリンクにまとめたよ。