君は聞いたことあるだろうか?

「猫は液体である」——そんなトンチキな説を。

SNSでもたびたび話題になるこのネタ、もはやネットミームの一種みたいになってるけど……。

実際にツボ・段ボール箱・植木鉢・コップなど、明らかにムリなサイズにもスルッと収まる猫たちの姿を見たことがあるだろう。

団子的にもあれ、最初は「やわらかいな〜」程度に思ってたけど、ふとある時思った。

焦げ団子

焦げ団子……これ、科学的に見ても“液体”なんじゃね?

というわけで今回は、「液体の定義ってなんだっけ?」から始まり、「それに猫を当てはめてみたらどうなるのか」を、焦げ団子的に 軽く真面目に全力で考察してみるぞ!!

「猫は液体」って本当?SNSで話題の都市伝説をガチ検証!

「猫は液体」って言われてもさ、じゃあ液体の定義ってなんなんだよって話じゃん?

理科の教科書的に言うなら液体とは、“一定の体積を持ち、形は容器に従う物質の状態”のこと。

もっとザックリ言うと、

「中身の量は変わらないけど、入れる器によって形が変わるもの」

ということになる。

たとえば、水やジュースはコップに入れればコップの形、洗面器に入れれば洗面器の形にピッタリおさまる。これが液体。

つまり「体積はキープしつつ、形が自由自在に変わる」ってのがポイント。

形が変わるって、まんま猫なんだが???

液体の定義|理系視点で「猫=液体」説を考える

そもそも「液体」ってどう定義されてるかというと、「体積は一定。でも形は入れ物に合わせて変わる」というのが物理学的な条件だったよな。

まず前半の「体積が一定か?」という点について。

猫って、伸びたり丸まったり、ぺったんこになったりもふっと膨らんだりするけど、あれ全部“見た目”だけの話。

中身(=体積)自体は変わってない。つまり、猫はちゃんと体積をキープしてる。この時点で半分液体認定。

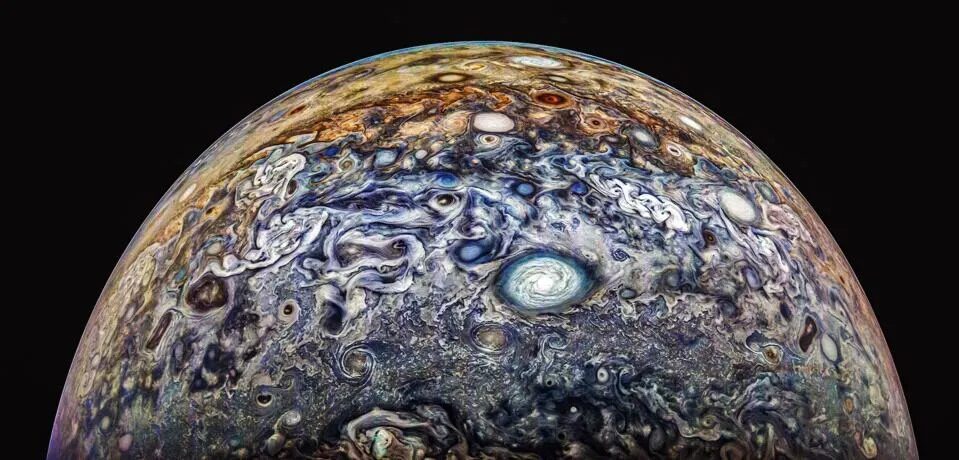

で、問題の「形が入れ物に従うか?」だけど、これはもう世界中のSNSで証明済みだろう。

洗面器、壺、フライパン、ダンボール箱、植木鉢……どんな容器にもぴったりフィットしてくつろぐ猫たちの姿、見たことあるはずだ。

あれ、明らかに「形を変えてる」。四角い箱なら四角くなり、丸い鉢なら丸くなる。

中には信じられないようなスキマに入り込んでる猫もいる。

ここまでくるともう、「形を入れ物に合わせて変える」という液体の定義に、猫は完ッ全に一致してると言っていい。

もはや科学的に「猫=液体」でいいんじゃないかと思えてくるレベル。

物理法則より柔軟なのが、猫って生き物だよな……。

猫の体はなぜあんなに柔らかい?骨・筋肉・脂肪の構造から解説

まず最初に言っておく。猫はただのモフモフじゃない。あれは変幻自在の生体兵器だ。

猫があれだけグニャ〜っと丸まったり、狭い箱に無理やりフィットできたりするのには、ちゃんとした理系的な理由がある。

柔らかさの秘密は「肩」と「鎖骨」!

人間の肩って、鎖骨でゴリっと固定されてるけど、猫はちがう。

猫の鎖骨は筋肉にぶら下がってるだけの浮遊パーツみたいな存在。

骨としてはあるんだけど、肩関節をガチッと固定する働きはしていない。

この構造のおかげで、前足(肩)の可動域が異常に広い。

肩幅って概念すら存在しないレベルで動かせるから、狭い隙間でもスルスル入り込める。

肩の可動域バグってんだよ猫は。

肋骨がしなるし、構造もコンパクト設計

猫の肋骨は、人間より1対少ない13対(26本)。

でも数の問題じゃない。問題はその柔らかさとついてる角度。

1本1本が細くてよくしなるし、内臓をギュッと押し潰さないように設計されている。

その結果、猫は体を極端に縮めたり丸めたりしても平気。

丸くなって寝てるときとか、変な形で箱に詰まってるときはこの肋骨のしなりが効いてるってわけ。

背骨がバネ。もう構造的にウネウネ前提

猫の背骨(脊椎)は、人間より椎骨の数が多くて、隙間も広い。

しかも筋肉や靭帯の構造が「しなる」動きに適した作りになっている。

つまり構造そのものが「ウネれ!反れ!ねじれろ!」と言ってるような設計。

だから猫は、急にバネみたいに飛び出したり、香箱座りでぐにゃっと丸まったり、ビローンと無限に伸びたりできる。

液体どころか知性あるスライム説浮上。

脂肪がぷにぷにすぎるのにも理由あり

猫って太ってても「なんか柔らかい」よね。

あれは単に脂肪が多いからじゃなくて、脂肪のつき方そのものが柔軟性重視なんだ。

体に圧がかかると、その脂肪がスーッと横に流れて形を変える。

そして、元に戻る。高級な低反発枕みたいな構造。

猫、触ってみたらジェル素材説あるぞあれ。

狭いとこに入りたがる本能=液体の修行場

そもそも猫って、「狭くて暗くて囲われた場所」を見つけると反射的に入りたがる。

これ、野生時代の本能で、「敵から身を隠すために身を潜める行動」なんだ。

だから壺があれば入るし、段ボールも当然入る。

「液体化してでも入り込む」っていうのは、猫にとっては単なる生存戦略の一部。

「猫は液体」説、真面目に研究していた人がいた!

この“ネタみたいな話”を、ガチの物理学者が本気で研究したことがある。

その名も、マーク=アントワーヌ・ファルダン(Marc-Antoine Fardin)博士(パリ・ディドロ大学の研究者)。

彼は2014年に、物理論文として「猫は液体か?」を研究テーマに論文を発表。

その結果、2017年のイグノーベル賞(物理学部門)を見事受賞した。

(イグノーベル賞=人を笑わせて、考えさせることに貢献した研究に贈られる賞)

どんな研究だったの?

じゃあ実際、「猫が液体かどうか」をどうやって科学的に検証するんだ?って話だよな。

ファルダン博士は、物理学の中でもレオロジー(流動学)という分野を使って猫を分析した。

レオロジーってのは、液体とか柔らかい物質がどう変形するか、どう流れるかを研究する物理のジャンルなんだけど……

まさか猫に適用されるとは思ってなかったよな?

この研究ではまず、「液体とは何か?」という基本定義をおさらいしたうえで、「猫の行動や体の変形が、時間とともに容器に適応していく流体と似ている」という観点から考察が進められた。

たとえば

- 壺や洗面器のような狭い容器にぴったりフィットする猫

- 箱に飛び込んだあと、器にあわせて形を変える猫

- 時間をかけて変形することで「流動性」を持っているように見える

という実例を、実際の猫写真(論文中に掲載)で示しながら、

「猫は、時間スケールによっては液体的にふるまう」

という、めちゃくちゃ真面目なのに、どこか笑える結論を導き出している。

まとめ:猫はやっぱり……液体だった!?

団子的結論:猫、マジで液体だったわ。

骨はしなるし、脂肪はもちふわだし、狭いとこ見るとウネウネ突っ込んでくし、背骨バネすぎてまるでスライム。

「形あるけど自由自在」って、もはや物体の定義ぶっ壊してる。

しかもそれをマジメに論文にして賞まで取った科学者がいるんだから、世界は広い。(猫の容器に入ってる時間を測ってたの意味わからんけど好き)

たぶんだけど、猫って「個体か液体か」っていうより、概念とか哲学とか、そっち寄りの存在なんじゃないかって最近思う。

猫は液体。あとたまに気分で気体にもなる(急にいなくなる)

というわけで今回は、「猫=液体説」をマジメに検証してみたぞ。

おふざけテーマでも、理屈とノリでちゃんと突き詰めるのが団子的スタイル!

また次回、謎テーマで会おうな。

みんな一度は疑問に思ったことシリーズ

理系カテゴリの最新記事