もう見えないのに、なぜか忘れられない

もう見えないのに、なぜか忘れられない。

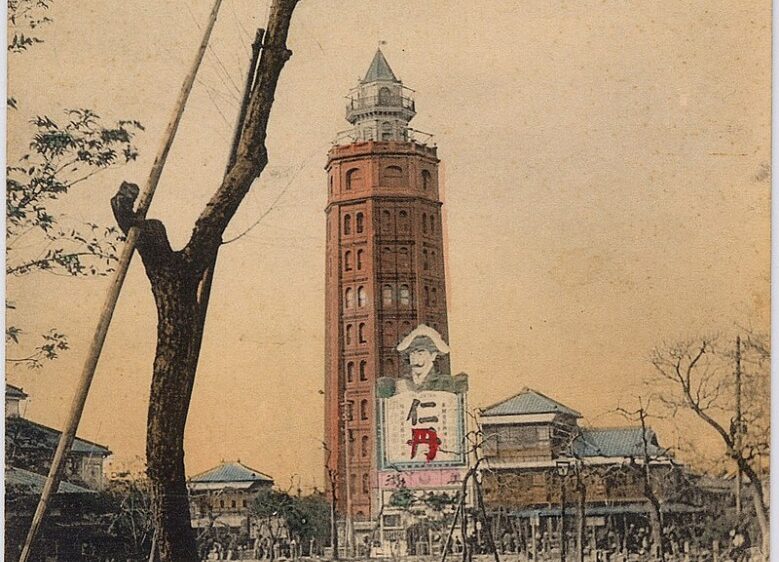

「浅草十二階」。

この名前にピンとくるなら、なかなか渋いセンサーしてると思う。

相当な歴史マニアか、昭和の記憶が染みついた街角に郷愁を感じるタイプかもしれない。

いま浅草を歩いても、それらしき塔なんてどこにもない。

スカイツリーがでーんと立ってる今、あの幻の高層建築はもう風景の記憶からも消えかけてる。

でも――

明治の終わりに現れたその塔は、当時の人たちにとってまぎれもなく未来だった。

西洋風のデザインに、12階建ての高さ。

しかも人が手で引っ張らなくても上がる「エレベーター」付き。

文明開化って言葉が塔になって現れたようなもんだ。

そして、この塔はある日突然、関東大震災によって崩れ落ちる。

残ったのは瓦礫じゃなくて、妙に記憶に残る幻のランドマーク。

今回は、その「浅草十二階」――正式には「凌雲閣(りょううんかく)」と呼ばれていた建物について、

謎とロマンを、こってりじっくり、掘っていこうと思う。

歴史は勝者が書く──でも、ほんとはそうじゃないよな?

教科書には載らない視点から、「焦げ目のついた歴史の裏側」をまとめました。

あやふやな知識、ここで一回焼き直していこう。

歴史コラムまとめ一覧→焦げ団子の歴史焼き直し劇場一覧

文明開化の夢:なぜ十二階は建てられたのか?

凌雲閣が建てられたのは、1890年(明治23年)。

この頃の東京には、「ビル」なんて言葉すらピンとこない時代。

そりゃそうだ、高層建築なんて概念自体が、ほぼ輸入品だったからな。

そんななかで突如として現れた、高さ52メートルの塔。※現在のマンション15階くらいの高さ

設計を手がけたのはイギリス人建築家・ウィリアム・K・バルトン。

──って、もうこの時点でスケールぶっ飛んでる。

要するに「誰も見たことないもん作っちまえ」ってノリだったわけだ。

で、なぜその未来の塔が浅草に建てられたのか?

理由はいたってシンプル。

浅草が当時、東京一のエンタメゾーンだったから。

芝居小屋、見世物小屋、飲み屋、うさんくさい健康食品売り場に、ついでに怪しげな西洋風の何か……。

そんなごった煮カオスを楽しむ江戸っ子たちに、新しい塔はドンピシャ刺さるはずだった。

そう、凌雲閣は最初から「見世物」として建てられた。

焦げ団子

焦げ団子文明開化の風に乗っかって、興行目的でそびえ立ったガチで目立ちたがりな建物だったんだ。

ところが、である。

この異様な塔は、単なる目玉アトラクションに留まらなかった。

次第に人々の記憶に焼きつき、「ああ、東京ってこんな場所だよな」ってイメージを象徴する存在になっていった。

登るだけで感動?明治人が夢中になった塔の魅力

現代の展望台といえば、デートか観光のついでに立ち寄る場所。

「うわ〜夜景きれ〜」って感じで、まあそれなりに綺麗。でも感動まではいかないだろう。

けれど明治の人たちにとって、凌雲閣の展望は完全に未来への入り口だった。

まず驚くべきは、塔に「エレベーター」がついてたってこと。

しかも電気で動くやつ。いまで言うなら、VRどころかタイムマシンに乗ったような気分だったかもしれない。

52メートルの高さから見下ろす東京。

眼下に広がるのは、まだ低層の瓦屋根と人力車の波。

遠くには隅田川が流れ、晴れた日には富士山まで拝めた。

──これ、当時の人からすれば、

「おいおい、ここから見えるの、日本の未来じゃね?」ってレベルだったはず。

さらに見逃せないのが、塔の外壁にベタベタ貼られていた広告の数々。

今でいうビルボード広告。つまり凌雲閣は、

登れる広告塔としても超優秀だったわけだ。

明治のマーケター、なかなか先を行ってる…

ちなみに、こういう異様な建築には必ずつきまとう噂もあった。

高所ゆえの転落事故。

見た人が奇妙な体験をしたとか、展望台で変なものを見たとか…

そのうち、「あそこ、なんか出るらしいよ…」という噂が街を駆け巡る。

そう、都市伝説のはしりである。

見上げれば未来、でもどこか不気味な気配。

凌雲閣は、そんな両義的なロマンを宿した塔だった。

都市伝説としての凌雲閣

凌雲閣にはもうひとつの顔があった。

それは、人々の口から口へと語られた怪談の舞台としての側面だ。

高層建築の黎明期。安全対策も現代ほど万全ではなく、転落事故や自殺の噂が流れた。

たとえば「エレベーターに乗ったら何かがいた」「夜になると呻き声が聞こえる」、とか。

――いや、怖すぎだろ。

でも当時はマジでそういう話が出回ってたらしい。

しかもあの異様な外観。

そびえ立つ西洋風の塔に、広告ベタベタ、そして謎のエレベーター。

そりゃもう、オカルトマニアも想像力爆発である。

気がつけば凌雲閣は、都市に棲む幽霊塔みたいに語られるようになっていた。

もはやランドマークじゃない。都市伝説界のレジェンド枠である。

けっきょく、人は「よくわからないもの」にロマンを感じる。

凌雲閣は、高すぎたせいで、現実よりも想像の中に生きる存在になったのかもしれない。

幻になった理由:関東大震災がもたらした突然の崩壊

凌雲閣が崩壊したのは、1923年の関東大震災。

震源地は東京湾北部、マグニチュード7.9。

都心は壊滅的な被害を受け、あの十二階も例外ではなかった。

内部には見物客もいたため、死傷者も出た。

もともと煉瓦と鉄骨のハイブリッド構造。

「耐震性? うーん、まぁ…」という時代の産物だった。

でもそのぶん、崩れ方もインパクト抜群。

人々の記憶に、「あの塔=地震の象徴」というイメージが、刻まれることになる。

そして塔は撤去され、地上から姿を消した。

だが現代の浅草には、「凌雲閣記念碑」という小さなプレートがぽつんと残っている。

浅草ROX裏やパチンコ屋の前、賑やかな通りからちょっとそれて覗いてみないと見つからないようなやつだ。

だからこそ、あの塔は物理的には風景から消えても、

「幻」として、人の記憶と街の隅に生き続けている。

なぜ浅草十二階は今も語られるのか?

建物は崩れた。だけど名前だけが残った。

これは珍しい現象だ。

多くの建築は、残っていれば「重要文化財」に、残っていなければ「ただの過去」になる。

だが浅草十二階は、壊れたからこそ記憶に残ったタイプだった。

なぜだろう?

たぶん、あの塔は「建物」以上の何かだった。

高さとか、エレベーターとか、広告とか、怪談とか…

全部ひっくるめて、あの時代のワクワクを丸ごと背負って立ってた。

その象徴が突然消えたことで、逆に人々の記憶に残るようになってしまったのだ。

まるで幽霊のように、そこにないのに語られ続ける塔。

それが、「浅草十二階」という存在である。

浅草十二階(凌雲閣)は今どこに?

では、あの凌雲閣は、今の東京のどこにあったのか?

正確には、現在の台東区浅草1丁目29番地あたり。

雷門通りと国際通りの交差点近く、浅草ROXや浅草演芸ホールのすぐそばだ。

住宅街の中、人通りは多いのに、どこにも塔の影は見えない。

あれだけ目立っていた建物が、まるで最初からなかったかのように、跡形もない。

唯一、通りの脇にちょこんと立った「凌雲閣記念碑」だけ。

まるで「昔ここにすごいやつがいたんだよ」って言いたげな、小さなプレート。

かつて“未来を見せてくれる塔”だったその場所は、今ではただの日常に溶け込んでいるけれど、

記憶を掘り起こせば、そこに確かに東京の夢が建っていたことがわかる。

まとめ:幻の塔は、現代の都市にも問いを投げかけている

スカイツリーや高層マンションが林立する現代の東京。

だけど、心に残っている塔は、意外と少ない。

物理的にどれだけ高くても、物語がなければ人はそれを語らない。

逆に、もう存在しないのに、名前だけで人の記憶に居座り続ける塔がある。

それが、浅草十二階。

文明開化のバベルの塔。

高さよりも、意味が詰まっていた塔。

そして、壊れたからこそ永遠になった、幻のランドマーク。

きみはこの塔の幻影を、東京のどこに見る?

——いや、幻影なんてものは、そもそも見える人にしか見えない。

たとえ目の前にあっても、興味がなけりゃ通り過ぎるだけ。

それが、現代の東京のリアルでもある。

歴史って、読み解けば読み解くほど面白い。

ほかの記事も気になる方は、焦げ団子の歴史まとめページへどうぞ。

歴史コラムまとめ一覧→焦げ団子の歴史焼き直し劇場一覧

【関連記事】その他歴史的建造物について語った記事はこちら!