羅生門って誰もが一度は教科書で読んだことあると思うけど、正直「え、これで終わり!?」ってなる人も多い。

でも、そのモヤモヤがむしろこの話の中核。

ここでは、時代背景・下人の人物像・悪に染まった理由・読後の疑問を、

焦げ団子的にぶった切って解説していく。

※ 「芥川龍之介」感想一覧はこちらからどうぞ→[芥川龍之介作品の考察・感想一覧]

他の作家さん一覧はこちらからどうぞ。→[焦げ団子の推し作家・人物一覧]

「何があるのかざっくり見たい」という方は、先にこっちから眺めてもOK。

あらすじ:下人、闇落ち前夜

京都の荒れ果てた羅生門で、職なし下人が人生詰んで放心中。

老婆の身勝手な自己正当化に触発されて、「じゃ俺も!」とドロップアウト。

――そんな“人生の闇落ちワンマンショー”。

羅生門がボロボロになってる理由とは?【背景解説】

「なんであんなホラー映画みたいな場所に人がいるんだよ」

って思ったそこの君、鋭い。

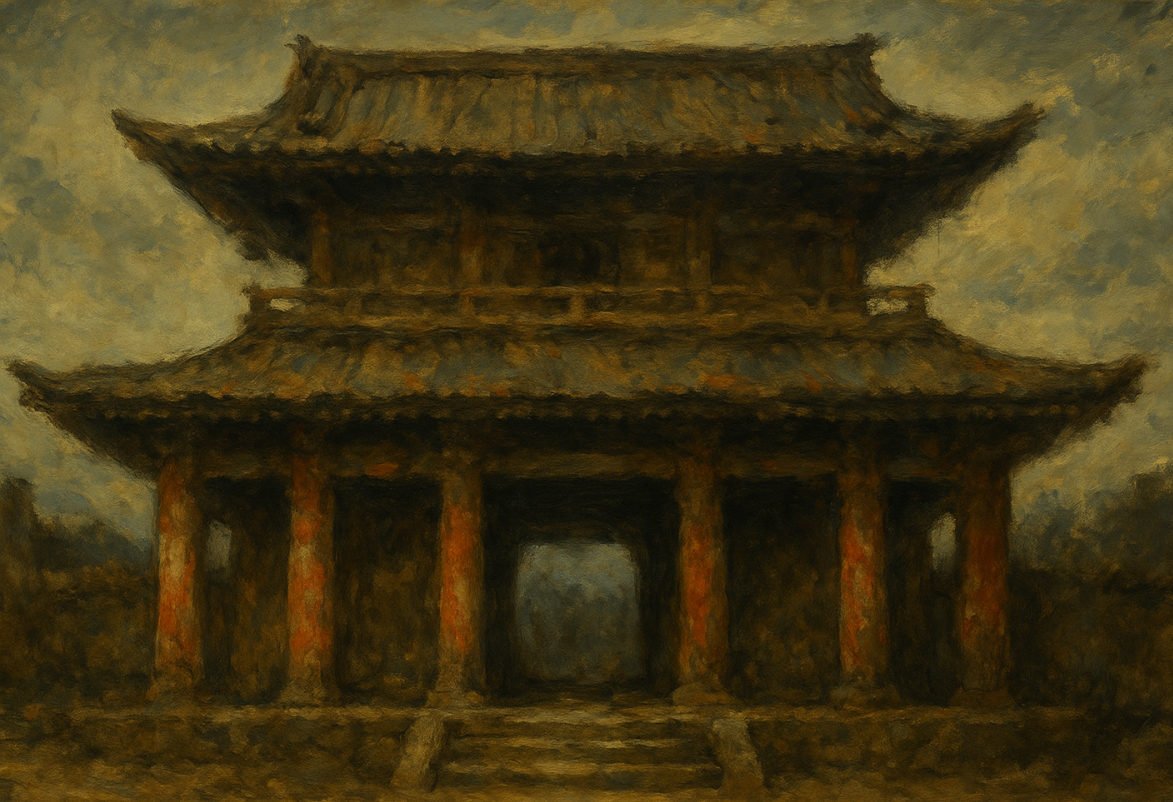

そもそも羅生門(羅城門)って都の玄関だった。

羅生門の全盛期:かつてはハイソなランドマーク

羅生門ってもともとは都の正門。

巨大な門で、行き来する人や物の管理拠点。

公的行事や儀式の舞台でもあった。

今で言うなら「東京駅の皇居側」くらい格式があった。

それが、遺体置き場&老婆の住処。

ギャップがエグい。

でもそれが、人間の転落や時代の残酷さを一発で見せる装置になってる。

なんで荒廃したの?

平安末期の後半、戦乱・疫病・飢饉のトリプルコンボで都が崩壊。

火葬すらできない貧困状態で、遺体を門の上に放置。

陰陽道の影響で「天変地異=人心の乱れ」みたいな思想もあって精神的に荒れていた。

治安は崩壊、インフラも停止。羅生門は“文明崩壊の象徴”に。

羅生門は「都と外の境目=文明と野蛮のボーダー」

だからこそ、ここで人が“倫理のボーダー”を越える物語になってる。

羅生門=倫理のボーダー空間というメタファー

下人が羅生門を登るのは、

「社会からもう一歩で闇に落ちるギリギリの端っこに自分で立った」って宣言でもある。

都のど真ん中にあるはずなのに、ここを一歩下りれば、誰も見てくれない終わりのない闇に落ちるだけ。

善人にも悪人にもなりきれず、

もはや安全地帯でも社会の一員でもない下人の「最後の踏みとどまりゾーン」となっている。

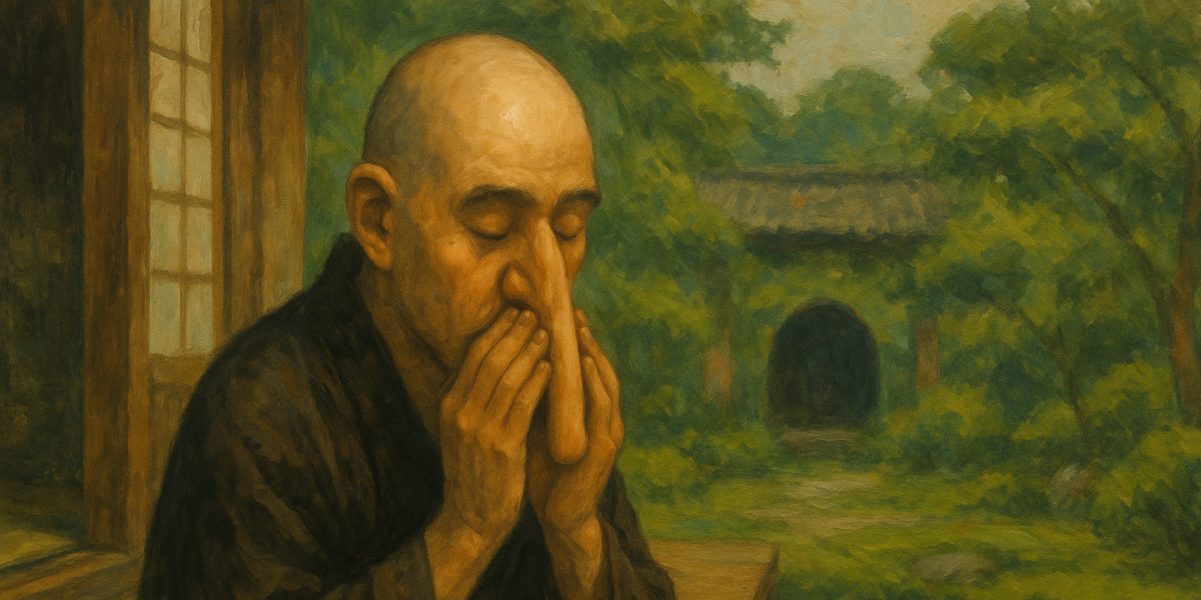

下人という存在:生きる屍、でも自分の命を終わらせることすらできない若者だった

「赤く膿を持った面皰(ニキビ)のある頬である」

とあるように、下人はまだ若い。

でもその若さに未来はない。

下人は45日前に主人からクビを言い渡されている。

にも関わらず、まだどうにかなるかもしれないと都にしがみついていた。

- 盗人になるより外に仕方がない

- でもそれができない。

- 仕方ないと思いつつ、正しくありたいと自分を捨てきれない。

さらに特徴を整理すると:

- 見放された存在(職も金もない)

- 正義感はギリあるが、もう限界

- 羅生門に登ってくるのは「屍を漁るか、自分が命を絶たれるか」の賭け

つまり下人は、「落ちる前の最後の人間」なんだよ。

この物語は、その“最後の線”を越える瞬間を描いてる。

なぜ下人は“悪に染まった”のか?【理由は老婆の理屈】

下人の葛藤は、最初ずっと続いてる。

- 「盗むのは気が引けるな」

- 「正しいことができないから助からないのか?」

- 「でも生きたい」

老婆との出会い、そして下人の心情の変化

下人は最初、老婆の行為に対し

「なんだこのババア、鬼畜すぎだろ」って心の底からドン引き。

あんな婆さんでも必死に生きてんだな…と一瞬同情しかけるけど、

いざ理屈を聞いた瞬間「あ、俺も善人ぶってただけだったかも」と心の奥に冷や汗。

自分だって結局「食うためなら、どこまででも落ちるのか?」って、

この場で老婆と同じ目線に堕ちたのを認めざるを得ない地獄。

そこへ老婆のセリフ。要約すると:

「生前、悪いことしてたから(髪抜いても)かまわん」

→ これが“悪の免罪符”になった。

→「あ、そういうロジックで開き直ればいいのか」と気づく。

そして、

下人は老婆の理屈をパクって、老婆の着物を盗む。

「俺も悪になるしかない」じゃなくて

「俺も悪になっていい理由、見つけたわ」って感じ

老婆の「開き直り」の恐ろしさ

老婆が「こいつは生前悪いことしてたから悪いことしてもいい」って理屈を並べ立てるの、

もう完全に人間の開き直り芸の極地。

「その言い訳、いざとなったらなんとでもアレンジして使えちゃう」って。

人間、自分を正当化できる言い訳さえあれば、どこまでも悪に適応できる。

それが一番ゾッとするところ。

「下人の行方は、誰も知らない。」の意味とは?【焦げ団子的、読者への爆弾】

読者全員が「えっ!?これで終わり!?」ってなる一文。

でもここに、物語の“全否定”と“全肯定”が詰まってる。

なぜ「行方不明」で終わるのか?

普通の話なら、

- 盗人になって捕まる

- 悪に染まって堕ちる

- 反省して改心する

みたいなケリをつけるはず。

でも芥川は、「そこから先は、俺は書かない。お前が考えろ」って突き放してくる。

つまり、

下人の物語は終わったんじゃない、読者の中で始まるってこと。

羅生門って万人受けしないのに、なぜ教科書に載ってる?

正直言って、グロいし、救いもないし、主人公が盗人になるだけの話。

なのに、なぜ教科書に載るのか?って話。

理由は一言でいえば、

「正しさの脆さ」を、これ以上ないほど短く濃く描いたから。

①“常識”が崩れる瞬間を体感させる教材

学校教育って、「ルール守れ」「道徳大事」って前提で組まれてるよな?

でもこの話、その前提をぶっ壊してくる。

正しい人間が報われるとは限らない。

正義感があっても、飢えには勝てない。

人間は、たった一言で“悪”に転べる。

そういう「実社会でしか学べない“価値観の崩壊”」を、文字で疑似体験させる装置なんだよ。

② “正解のない問い”を考えさせるための設計

ラストの「下人の行方は、誰も知らない。」

この一文が放り投げてくるのは、“で、君ならどうする?”っていうブーメラン。

老婆は悪か? 下人は悪か? 正しさって、誰が決めるの?

こういう問いを、「授業」という形で議論させるには最適。

答えのない問い=考え続ける力を育てる素材として機能する。

③「あなたならどうする?」と投げかけるラスト

- 登場人物は実質2人

- セリフも少ない

- 場面も1ヶ所(羅生門の上だけ)

それでも読者に「なんか凄いもん見たぞ…」って感情を残せるこの濃度。

文学とは何か?をパッケージ化して詰め込んでる。

まとめ:羅生門は、”悪への転職マニュアル”ではない

芥川が書いたのは「盗人になろうぜ!」って話じゃない。

そうじゃなくて、「人ってここまで追い詰められると、簡単に変わる」ってこと。

「悪になった下人」じゃなくて、

「悪に染まるまでを見せられた読者」が試されてる。

読後にモヤモヤが残るのは、

読者自身の中にも“倫理と生存”のジレンマがあるから。

「はい、めでたく悪人にジョブチェンジです」って投げっぱなしの幕引きだけど、

読者だって他人事じゃない。

「自分は絶対こうはならない」って本気で思える奴、正直いないだろう。

このモヤモヤが、読み終わったあとも腹の底でじわじわ効いてくる。

だからこそ、羅生門は万人受けしない。

でも、万人に投げられるべき物語になっている。

芥川龍之介『羅生門』、焦げ団子的あとがき

「盗人になって生きるしかなかった下人が可哀想」って?

その感想、間違っちゃいないけど、

たぶん芥川は「読者よ、お前も他人事ヅラしてんじゃねぇぞ」ってニヤついてるぞ。

もし焦げ団子が下人だったら、きっと羅生門どころか都のメインストリートで強盗やってるかもしれない。

ま、それは冗談だけど――

世の中そんなに清潔じゃないってお話でした。

……ということで、たまには正しいことだけが正解じゃない話を読んで、

自分の中の“薄汚れた部分”を撫でてやるのも、人生の醍醐味ってもんだろう。

『自分は違う』なんて思わずに、とりあえず自分も予備軍って肝に銘じとくしかない。

それがこの話の一番リアルな教訓。

ここまで読んでくれてありがとう。

焦げ団子

ここまで読んでくれた方へ。

もっといろんな話を見てみたい方は、全記事まとめページもどうぞ。

「芥川龍之介」感想一覧はこちらからどうぞ→[芥川龍之介作品の考察・感想一覧]

他の作家さん一覧はこちらからどうぞ。→[焦げ団子の推し作家・人物一覧]

何気ない記事から刺さるものが見つかるかもしれません。

■その他教科書シリーズ