このあいだ、小説版の『8番出口』を読んだ。

映画はまだ観てないけど、ゲームはプレイ済みで今でも印象深い作品である。

ちなみに『8番出口』とはKOTAKE CREATE氏が制作した異変探索系ゲーム。

焦げ団子

焦げ団子舞台は、日本の地下鉄を思わせる駅構内。

プレイヤーはそこをぐるぐる歩きながら、「異変」が起きていなければ先へ進み、「何かおかしい」と感じたら引き返す——という、いわば間違い探し+ループ脱出ゲームだ。

このゲームは日本で大ヒットし、さまざまなゲームに大きな影響を及ぼした。

でも、このゲームが放つ恐怖って、ただのホラーじゃない気がする。

むしろ、「日常に潜む違和感」そのものをテーマにしてるように感じた。

ゲーム『8番出口』とは?──異世界ループ×違和感ホラーの傑作

まずは、『8番出口』とはどんなゲームなのかを紹介しよう。

『8番出口』は、KOTAKE CREATE氏が制作した異変探索系ウォーキングシミュレーター。

舞台は、どこにでもありそうな無機質な地下通路——日本の地下鉄を思わせる駅構内だ。

プレイヤーの目的はただひとつ。

“異変”がなければ進み、異変を感じたら引き返す——それだけ。

いわばこれは、「記憶 × 間違い探し × 脱出ループ」ゲーム。

異変は全部で31種類あり、プレイ中に一つひとつ遭遇していく楽しさもある。

団子的に言わせてもらえばこれは人間の観察力と不安感を試す、記憶ホラーだ。

その異質さは瞬く間に話題となり、実況動画をきっかけに日本でも海外でも大バズり。

Steamレビューは圧倒的高評価で、短時間でクリアできるのに強烈な印象を残す名作として、多くのプレイヤーの記憶に刻まれることとなった。

じゃあ、なぜこの単純なゲームが、ここまで話題になったのか?

次の章でその「恐怖の本質」を、もう少し深掘りしてみよう。

なぜ『8番出口』はSNSでバズったのか?その理由を考察

『8番出口』がここまで注目を集めた理由。それはただおもしろいからだけじゃない。

むしろ、「見せるコンテンツ」として完璧だったことが、このゲームを社会現象に押し上げた最大の要因だといえる。

実況映えがすごい!視聴者参加型ゲームとしての強み

このゲーム、いわゆるゲーム実況者との相性が異常にいい。

なぜなら、プレイヤーと視聴者がほぼ同じ目線で異変を探せるからだ。

「今の、何かおかしくなかった?」「あれ!?壁の質感が……」

と、視聴者も一緒になって間違い探しに参加できる。

さらに、異変が発生するタイミングや内容がランダムなため、実況者のリアクションも十人十色。

「自分だったら気づけたかな?」という共感性も生まれやすい。

サクッとプレイできるテンポの良さ

ルールも操作もシンプルで、1プレイ数十分で終わる。

短くて濃い体験というのが、忙しい現代人にドンピシャだった。

リトライもスムーズで、「今の異変、なんだった?」というモヤモヤ感が絶妙にクセになる。

まさに中毒性抜群のゲーム設計。

TikTok・X(旧Twitter)で拡散しやすい構造とは

X(旧Twitter)やTikTokで拡散されやすいのは、参加できるネタ。

そして『8番出口』は、その本質が「違和感を探す」という、視聴者参加型のテーマだった。

静止画でもGIFでも伝わるビジュアル、短尺でもインパクトのある異変シーン、「この違和感、気づける?」系のポストとの相性も抜群。

結果、SNSでの拡散→実況動画の再生→さらに注目という好循環が成立し、ホラーじゃないのに怖い謎ゲーとして一気に話題となった。

つまり、『8番出口』はバズるべくしてバズった。

次章では、そんなバズの裏にある「恐怖の正体」に迫ってみよう。

チラズアートとの違いは?日常ホラーの系譜に迫る

『8番出口』が国内外でウケた理由の一つに、「日本的な日常風景」×「なんともいえない不安」という組み合わせがある。

駅の構内、白い蛍光灯、監視カメラ、意味ありげなポスター……ゲームに登場するすべての風景は、どこにでもあるありふれた空間だ。

それなのに、なぜかずっと気味が悪い。

チラズアート作品と比較してわかる明確な差

この説明できない怖さは、ホラーゲームファンにはおなじみの感覚かもしれない。

特に、日常ホラーといえば日本のインディーゲーム開発者・チラズアートの作品を思い出した人も多いはずだ。

たとえば『ヒトカラ』や『夜勤事件』では、はじめは平凡な日常が淡々と進む。

だが少しずつ違和感が積み重なり、最終的に“何か”が起こる。

『8番出口』は物語のない不穏さで勝負している

ただしチラズアートの作品は、「意味ありげな物語」や「背後にある背景描写」が特徴でもある。

一方で、『8番出口』には一切のストーリー要素がない。

名前のあるキャラも出てこなければ、設定の説明もない。

ただただ、異変を探して出口を目指すだけ。

間違い探しのようなシンプルな構造に、「見慣れた空間が少しだけ変わっている」だけの演出。

そこに説明は一切なく、意味も物語も与えられない。

「物語のない不穏さ」こそが、このゲームの革新だった。

日常的な日本の風景 × 不穏 × 無機質。

そのミニマルさが、海外のプレイヤーには和風ホラーとして刺さり、国内では“想像で補完させるゲーム”として独特の魅力を放った。

次章では、そんな無に近いゲーム設計が、なぜここまで人を惹きつけるのか。

その心理的な構造をもう少し掘っていこう。

『8番出口』の恐怖はなぜホラー以上なのか?

『8番出口』が与える最大の恐怖は、「明確な脅威が必ずしもおこるわけではない」ことだ。

異変はさりげないことも多い。

ポスターの文言が変わっている・ドアのノブの位置が変わってる・歩いてくる人がいつもより早歩き・

……などなど、一見すると気のせいかも?レベルの違和感ばかり。

だけど、それが連続すると、脳がバグってくる。

「何かおかしい」と思い始めると、今度は「どこがおかしいのか」がわからなくなる。

つまりこれは、ホラーというより、自己認識と観察力を試すゲームなのだ。

プレイヤーが疑うのは「世界」ではなく「自分自身」

プレイヤーが疑うのは、敵でも世界でもない。自分の観察力と記憶そのものだ。

「さっきこんなだったっけ?」

「いや違ったような気もする…」

「え、あの看板、前からあった?」

これってつまり、自分の脳が信用できなくなる怖さ。

しかも正解は教えてくれない。間違えたらリトライ。

この不親切さが、プレイヤーをどんどん孤独にさせる。

まとめ|これはホラーゲームではなく体験そのもの

まとめると、『8番出口』の恐怖って、ホラーというより“感覚の破壊”なんだと思う。

・「気のせい」が蓄積してくる

・「記憶」が信用できなくなる

・「自分の判断」すらぐらついてくる

このゲームを通して、人は異変そのものじゃなく、「異変に気づけない自分」に不安を覚える。

そこに「ストーリー」や「説明」はいらない。

ただ静かに、無機質に、違和感の波が寄せてきてその波を何度もくぐり抜けて、やっとたどり着く「8番出口」。

それはきっと、脳と感覚のスタミナ勝負を勝ち抜いた者への、ごほうびの出口だったのかもしれない。

これはジャパニーズ不穏ゲーの進化系だ!

次は何が起きるのか、どこがズレているのか。

それが癖になる楽しさだった。

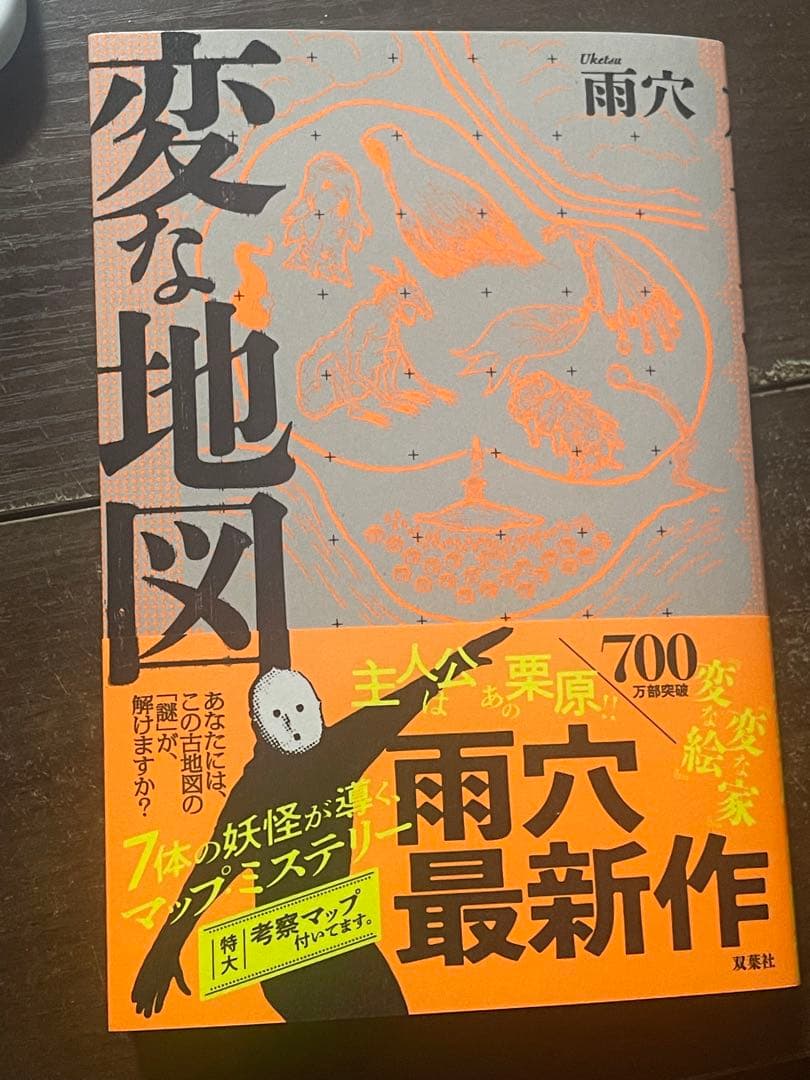

併せて読みたい日常ホラー!

ゲームカテゴリの最新記事