ゲームばっかりやってると馬鹿になるぞ。

誰もが一度は耳にしたことのある言葉だ。

今でこそ笑い話のように聞こえるかもしれないけれど、少し前までは、本気でそう言われていた。

その前の時代はこうだった。

テレビなんか見てたらアホになる。

漫画なんて不良の読み物だ。

……いやいや、ちょっと待ってくれ。

それ、今じゃどれも「文化」って呼ばれてるやつなんだけど?

一体いつから「悪」とされたものが「文化」に変わったんだろう?

そもそも、「子供がハマるもの=有害」という考え方って、誰がいつ決めたんだ?

この記事では、そんな文化の成り立ちについて、焦げ団子なりの視点でじわじわ掘っていこうと思う。

【禁止は文化の始まり?】規制された娯楽がなぜ文化になるのか

やめとけと言われたものが、文化になっていく

人類の歴史を少し俯瞰してみると、「これは有害だ」「子供に見せるな」と社会から追い出されたものほど、なぜか数十年後には文化の顔をして戻ってくるという、不思議な現象がある。

ゲーム、漫画、映画。

いずれも登場当初は「くだらない」「野蛮だ」「品性がない」と散々な言われようだった。

教育現場では目の敵にされ、家庭では制限対象にされ、ちょっと遊びすぎれば「依存症」とまで言われた。

でも、どうだろう。

今ではそのどれもが、社会に根を張り、当たり前のように日常に溶け込んでいる。

文化の顔は、いつだって異物から始まる

たとえば、団子の中学時代はまだパソコンが家庭に普及し始めたばかりの頃。

それを使って何か作ったり、ネットで調べ物をしていたら、「オタクっぽい」「キモい」と言われることがあった。

焦げ団子

焦げ団子当時の空気では、パソコンを使える=オタク=笑われる対象だった。

けれど今や、パソコンが使えない方が困る時代だ。

当たり前のように誰もがスマホやPCを使い、それらを駆使して仕事をし、創作し、表現している。

文化って、そういうふうに変わっていく。

最初は「異物」で、やがて「道具」になり、いつの間にか「当たり前」になっている。

ゲームはeスポーツとして世界大会が開催され、漫画は文学賞の対象となり、映画は「教養」の一部として語られるようになった。

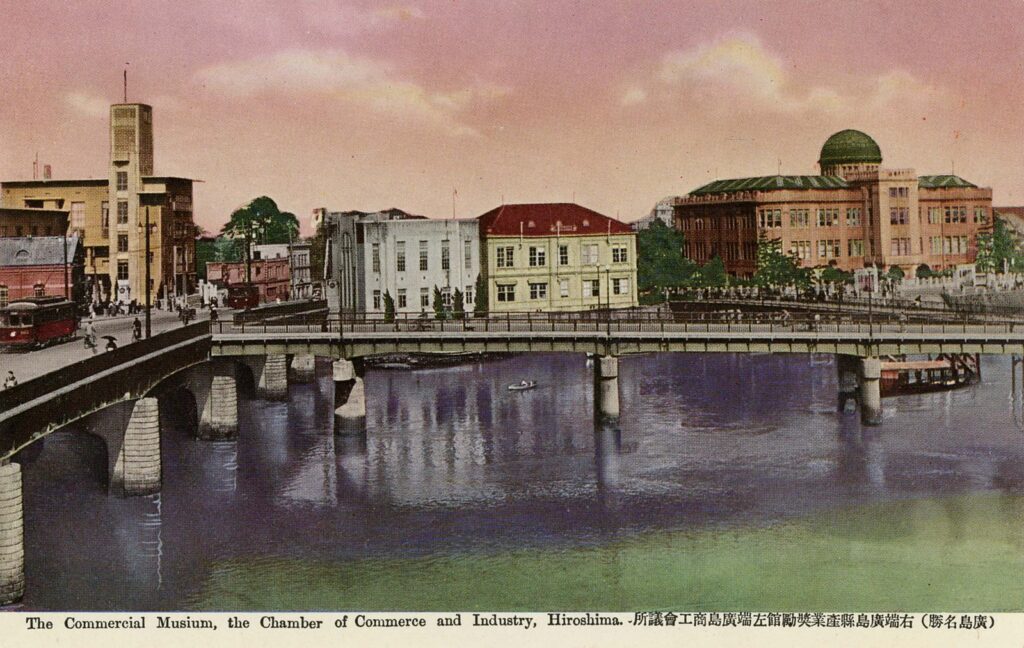

しかもこれは、日本だけの話じゃない。

西洋では、ジャズやロックですら「下品な黒人音楽」と蔑まれていた時期があり、小説ですら一部の階級からは「時間の無駄」とされていた。

19世紀には、カフェに出入りする女性が堕落しているとまで言われた時代もある。

こうして見ていくと、浮かび上がってくるのは、ひとつの共通点だ。

「文化」は、最初から文化として認められてきたわけではない。

むしろ、ほとんどの文化はその出発点で「異物」だった。

それでも否定や批判をかいくぐって、多くの人に支持され、社会の中でじわじわと地位を得ていく。

「反発されること」は、通過儀礼かもしれない

こうして見ていくと、浮かび上がってくるのはひとつの共通点だ。

「文化」は、最初から“文化”として認められてきたわけではない。

否定され、煙たがられ、それでも使い続けられ、時間とともに居場所を手に入れていく。

そのプロセスこそが、文化の通過儀礼なのだ。

だからこそ思う。

今、「これ馬鹿になるぞ」「やめとけ」と言われているものほど、もしかすると次の時代の“文化の芽”かもしれない。

【なぜ叩かれる?】新しい娯楽が大人に嫌われる理由

「知らない」ものには、だいたい怒る

新しいものって、だいたい最初は恐れられる。

それは、見たことがないから。やったことがないから。

そして何より――コントロールできないからだ。

わたしたちが子どもの頃、テレビゲームに夢中になってたら「目が悪くなる」「頭が悪くなる」と怒られた。

パソコンをいじってるだけで「オタクっぽい」「気持ち悪い」と言われた。

当時の大人たちにとっては、それが自分の青春にはなかったものだったから、理解もできないし、良さもわからなかったんだと思う。

「わからない=危険」は、よくある思い込み

大人は往々にして、「わからないもの=危険なもの」というロジックで動く。

自分が扱えないもの。自分の価値観で説明できないもの。

そういった未知のものに出会ったとき、つい「それは間違っている」「やめたほうがいい」と言ってしまう。

でもそれは、子どもを守ろうとする気持ちの裏返しでもある。

彼らは子どもを「まだ判断できない未完成な存在」として扱うから、新しい遊びや言葉、流行に対してもつい手綱を引こうとする。

“育てる”ことと“抑えつける”ことは、別物なのに

もちろん、大人の心配がすべて悪だとは思わない。

危険なものもあるし、未熟さゆえに過ちもある。

でも――

「子どもに理解できるわけがない」

「自分が知らないから危ない」

この2つが組み合わさると、“新しい文化”が育つ土壌は、どんどん削られてしまう。

わからないものを頭ごなしに否定することは、文化の芽を踏みつぶす行為でもある。

文化は、禁止されても、隠れてでも育つ

それでも、子どもたちは工夫する。

怒られながら、隠れながら、手探りで新しい世界に触れていく。

それが、後になって文化と呼ばれるものの“芽”になるんじゃないか?

「スマホばっかり」「SNSばっかり」「YouTuberごっこばっかり」

――そうやってバカにされてるものの中に、10年後、20年後の主役が紛れているのかもしれない。

大人の不安もわかる。

でも、子どもたちの没頭をすべて危険視してしまうのは、

ちょっともったいないと思うんだ。

【大人に叩かれてからが本番】娯楽が文化になった歴史を振り返る

叩かれて叩かれて、それでも残ったものたち

ここで、かつて「有害だ」「くだらない」と言われていた元・悪者たちが、どのように名誉回復していったかを振り返ってみよう。

🎮 ゲーム:ただの時間泥棒から、世界規模の競技へ

かつては「不良のたまり場」「頭が悪くなる遊び」と言われていたテレビゲーム。

親にバレないようにこっそりプレイした思い出がある人も多いはず。

でも今ではプロゲーマーが世界を飛び回り、eスポーツは賞金数億円規模の大会まで開催されている。

さらに、ゲームはただの娯楽にとどまらない。

プログラミング教育・歴史学習・脳トレなど、教育現場でも活用されるようになった。

もはや「ゲーム=遊び」だけでは済まされない。

「ゲーム=スキル+創造力+戦略性」という認識に、時代は変わったのだ。

📚 漫画:バカにされていた紙の束が、文学と呼ばれる日

「そんなの読む暇があったら本を読みなさい」

……そう言われた漫画も、今では立派な文化の一員だ。

文学賞の受賞者が「人生に影響を与えた作品」として漫画を語り、大学では「マンガ論」や「メディア表現」として正式に講義に取り入れられている。

国立国会図書館には「マンガ専用アーカイブ」が設けられ、

現代社会を理解するための資料としての漫画の重要性が語られている。

少年ジャンプも、ベルばらも、もはや「娯楽」ではなく、「時代を映す鏡」になっている。

🎥 アニメ:家で観るだけだった“動く絵”が、世界を動かす存在に

かつては「アニメなんて子供の観るもの」と言われていた。

でもいまや、アニメは堂々と芸術として認められるメディアになった。

スタジオジブリの作品は国際的な映画祭で高く評価され、新海誠や庵野秀明の作品は「日本の美学」や「哲学」を世界に伝えるツールとして機能している。

Netflixやディズニープラスなどのグローバル配信で、海外ファンも日本のアニメをリアルタイムで楽しむ時代になった。

アニメは今や、子供の娯楽ではない。

日本が世界に誇る「輸出文化」のひとつだ。

📺 テレビ:一番バカにされた電波箱が、教育のインフラに

「テレビばっか見てたらバカになる」

このセリフ、昭和~平成の“あるある”だった。

けれど、今のテレビはどうだろう?

NHKのドキュメンタリー、教育バラエティ、科学番組、あらゆる知識と教養がVTR化され、「映像で学ぶ」スタイルの先駆けになっている。

かつて受け身の娯楽とされていたテレビは、今や能動的に「知る」ためのツールになった。

文化資産に昇格するまでの流れは、もう様式美

こうして見るとわかる。

どれも最初は散々に叩かれ、「くだらない」「時間のムダ」「人をダメにする」と言われたものばかり。

でもそれが、気づけば大学で教えられ、国が保護し、世界が輸入する文化になっている。

もはやこれは、ひとつの様式美だ。

禁止されたものほどしぶとく生き延びて、

いつの間にか「文化」の看板をぶら下げて帰ってくる。

【次の標的はAI?】歴史は繰り返す「それにハマると馬鹿になる」論争

今、何が「くだらない」と言われているか?

ここまで、過去に「害悪」とされたゲーム・漫画・アニメたちが、どのように文化として復権してきたかを見てきた。

ではいま現在、「馬鹿になるぞ」と言われているものは、何だろう?

たとえば:

- SNS:「人間関係が壊れる」「承認欲求の温床」としてたびたび問題視される

- VTuber:「顔も出さずに何が芸だ」と偏見を持たれがち

- AI:「考える力がなくなる」と危機感を持たれる

- スマホ動画編集:「くだらない編集」「暇つぶしで頭が悪くなる」と言われがち

どれも、子供たちや若者が夢中になっているものたちだ。

そして、上の世代からは「そんなもん、やめとけ」「将来のためにならない」「くだらない」と軽く片づけられている。

でもさ。

それ、未来の文化かもしれないよ?

今、子供たちが夜中にこっそりスマホを握って楽しんでるその手の中に、10年後、20年後の新しい文化の原石が詰まってるかもしれない。

SNSでの言語感覚や空気の読み合いが、 次世代のコミュニケーション様式になるかもしれない。

VTuberが生んだ「非実在キャラ×演者」の文化が、 新しい舞台芸術や人格表現として定着するかもしれない。

AIとの対話で培われた思考プロセスが、 新しい教育のかたちになるかもしれない。

ショート動画編集の感覚が、 未来の映像文法になるかもしれない。

文化って、いつだって「本気で遊んでた側」が生み出してきた。

親に隠れて、怒られながら続けたこと。

放課後の、深夜の、寝る前の5分で、親に隠れて夢中でやってた遊びの中に、未来の社会がそっと芽を出している。

「それやってると馬鹿になるよ」って言われたら、

ちょっとだけワクワクしてもいいかもしれない。

まとめ:団子的結論「禁止されたものは、文化の“種”かもしれない」

団子的には、こう言いたい。

「それ、馬鹿になるからやめなさい!」……って言われたら、それ、文化の芽かもよ?

歴史を見るかぎり、文化ってのは“異物”として始まり、“嫌われ者”の仮面をかぶって育っていく。

もしかしたら、10年後にはAIも、「そんなの使ってたらバカになる」なんて言われてたことすら、誰も思い出さないくらい、日常の文化として根づいているかもしれない。

歴史カテゴリの最新記事