君は知っているだろうか?

語学学習アプリ「Duolingo」のマスコット、あの緑色のフクロウ「Duo」が……2025年2月、死んだという事実を。

▶ 公式YouTubeチャンネルはこちら:https://www.youtube.com/user/duolingo

「は?なんの冗談?」「そんなの聞いたことないけど?」

そう思ったなら、ある意味それは正解。なぜならこれは、超異例の広告キャンペーンだったからだ。

SNSに突如現れた「Duo死亡のお知らせ」。

タイムラインに現れたのは、花に囲まれた遺影、喪服姿のキャラクターたち、追悼メッセージ……。

しかもDuolingoの公式アカウントが、自らこの葬式ムーブを発信していた。

狂気か?マーケか?ただの悪ノリか?

——いや、これが世界を巻き込む神キャンペーンだったのだ。

焦げ団子

焦げ団子今回は、そんなマスコット殺しキャンペーンの真相を、団子的視点で掘り下げていくぞ。

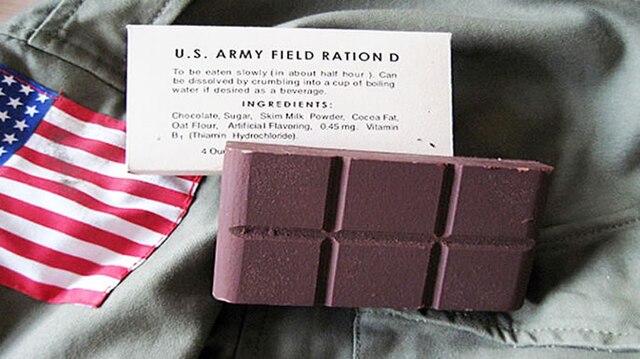

実はこの企画、あの「欠けた板チョコ」ことMilkaのキャンペーンと同じく、「発想力 × ブランド × 感情戦略」の掛け合わせで、バズを巻き起こしたマーケティングの成功例なのだ。

その他気になる海外トピックはこちら!

Duolingoとは?緑のフクロウが飛び交う語学アプリ界の帝王

Duolingo(デュオリンゴ)——言語学習アプリの世界で、あまりにも有名な存在だ。

アプリを開けば、緑のフクロウ「Duo(デュオ)」が登場し、「さあレッスンだ!今日はサボってないよな?」と言わんばかりに、やる気MAXで追いかけてくる。

その見た目はカワイイけど、X(旧Twitter)では「サボるとDuoが来る」「通知で脅される」など圧の強さがネタ化されて、世界中でミームになっていた。

そしてDuolingoは、ただの語学アプリではない。

スペイン語、フランス語、英語はもちろん、フィンランド語やクワニャマ語(※実在)まで網羅してる、変態的対応力を誇る存在。

UIはシンプルなのに中毒性が高く、ゲーミフィケーションもバッチリ。

ポイントを稼いだり、ランキングで競ったり、まるでソシャゲのように学習できる。

そんな世界一中毒性のある勉強アプリを運営しているのがDuolingo社だ。

ただ、その会社が――2025年2月、とんでもないキャンペーンを仕掛けた。

次の章では、その衝撃的すぎる死亡キャンペーンの詳細に入っていくぞ。

なぜDuoが死んだのか?——世界をザワつかせた死亡キャンペーンの真相

2025年2月——

Duolingoの公式Xアカウントが、突然こんな投稿をした。

Duo is dead.(Duoは死にました。)

……は????

何の前触れもなく、突然の死亡宣言。

投稿には遺影のようなDuoの画像。

まるで喪中のお知らせみたいな雰囲気で、世界中のユーザーが一瞬フリーズ。

でも、さらに混乱を巻き起こしたのはここからだ。

Duolingoはその後、公式サイト上に追悼ページを開設。

そこには「Duoの思い出を語ってください」「彼のために献花を」みたいな完全追悼モードの演出がなされていた。

ユーザーたちはこう思った:

「え、ほんとに?アプリ終わるの?てかDuoって死ぬ概念あったの?」

実はこれ、Duolingoが仕掛けた超異例のブランディングキャンペーンだった。

その狙いは、ただの話題づくりじゃない。

・アクティブユーザーを増やすこと

・ブランドへの愛着を再注入すること

・そしてSNS上での存在感を爆発的に高めること

この「マスコットが死ぬ」という前代未聞の演出によって、ユーザーに強烈な感情の波を起こし、能動的なリアクションを引き出すのが目的だった。

いわば、Duoの死は、「みんなが参加できる物語」への入り口だったわけだ。

だがそのやり方があまりにも斬新すぎて、ユーザーの混乱と悲鳴とツッコミを巻き起こした結果——

SNS上では「Duo死去」が全世界トレンド入りする大バズりに。

しかも、Duolingoはその後も「葬式風のCM映像」や、「天国で眠るDuoの姿」など、まさかの徹底した世界観づくりで、さらに話題をかっさらっていった。

今回のキャンペーンの狙いと効果

この死んだDuoキャンペーンが本気で狙っていたのは、ただの話題性じゃない。ちゃんと「ユーザーのアクティビティ増」と「ブランド愛の再注入」っていう、明確な戦略があった。

実際、Duolingo側からも「このキャンペーン以降、レッスン継続率が大きく跳ねた」といった報告が出ている。SNS上でも「Duoが死んだって聞いて久々にアプリ開いた」みたいな投稿が激増。つまり、離脱しかけたユーザーを感情で呼び戻したわけだ。

しかも今回のやり方がうまいのは、ただバズらせて終わりじゃないところ。

「みんなの参加を前提にした物語」をちゃんと用意していたのだ。

- リストレッスンをこなすと、追悼ストーリーが進行する

- X(旧Twitter)でのリアクションが次の展開につながる

- ユーザーの反応自体がキャンペーンの燃料になる

つまり、見るだけじゃなく関わらせる設計。

ただバナーを出して「やってます!」じゃなく、「君がやらないとDuoは帰ってこない」って言われたら……

やるよな、そりゃ。

つまり、見るだけじゃなく関わらせる設計。

ただバナーを出して「やってます!」じゃなく、「君がやらないとDuoは帰ってこない」って言われたら……やるよな、そりゃ。

Duolingoはこのキャンペーンで、放置ユーザーに再接触し、熱心なユーザーには語りたくなる話題を提供し全体的なブランドの鮮度を復活させることに成功した。

とんでもねぇ作戦勝ちである。

日本ではなぜ話題にならなかった?——見えざる配慮の正体

このDuo死亡キャンペーン——日本ではほとんど知られていない。SNSでも一部の海外オタク層がちらっと話題にしてる程度で、国内メディアで取り上げられた形跡もない。

なぜか?

答えはシンプルで、「死」というワードやビジュアルに対する文化的な配慮があったからだと思われる。

たとえば、英語圏の投稿ではDuoが墓の前に立っていたり、追悼ポスターが貼られていたり、「R.I.P. Duo」と書かれたパロディまで登場していた。でも、日本ではこういった死を連想させる演出に対しては特にセンシティブだ。

子どもも使うアプリで「キャラが死んだ」なんて打ち出したら、保護者や学校、メディアから「不謹慎だ」「教育に良くない」といった批判が飛びかねない。

また、日本国内ではDuolingoのマーケティング展開自体がかなりおとなしい。

海外では暴走気味なSNS担当(Duo本人がツンデレストーカーのように語りかけてくる)というキャラ設定でバズりまくってるが、日本ではほぼ公式通知アカウント止まりだ。

つまり、この「Duo死亡」という尖ったマーケティングは、あえて日本向けには展開されなかった、または意図的にオミットされた可能性が高い。

「死」というセンシティブな表現が、日本ではあまりにもリスキーすぎる——

そのリスクを、企業側がきちんと読んでいたのかもしれない。

まとめ|Duoの復活劇と結末

ではDuoは本当に死亡したのか?

・・・いやそうじゃない。

あの投稿は、完全に「狙った演出」だった。

SNSがざわつくのも、ファンが動揺するのも、全部計算のうち。

マスコットが「死んだ」というショッキングなネタをぶっこんで、数日後に「生きてた」と復活劇を披露する——

これ、まさに現代型のストーリーマーケティングそのもの。

Duolingoは、“Duoの死”という架空の喪失体験を通して、ユーザーの感情を一気に揺さぶり、ブランドへの関心を再注入した。

結果、SNSでの話題は爆発し、アプリの利用率も跳ね上がった。

つまり、Duoは死んでなどいない。

むしろこの死亡によって、より強く蘇ったわけだ。

推しが死んだと思ったら生きてた──。

そんな感情のジェットコースターを、世界中のユーザーがDuolingoの演出に乗せられて体験したのかもしれない。

この記事が気に入った人はこちらもおすすめ!

海外カテゴリの最新記事