みなさんは『冷たい方程式(The Cold Equations)』って知ってますか?

名前だけでも聞いたことがある人は多いかも。

1950年代に書かれた、トム・ゴドウィンのSF短編の名作なんだけど、今読むとビックリする。

「え、こんな理不尽アリ?」ってツッコミどころ満載なのに、なぜかちゃんと心に残る。

舞台は宇宙。でも出てくるのは、悪人でもヒーローでもなく、ただのパイロットと、密航してきた少女。

彼らが乗った小型宇宙船には、1人分の燃料しか積まれてない。

そして、そこに余計な人間がいたら、どうなるか──

答えは数式が決める。

感情でも、倫理でもなく、「数式が正しいから死ぬ」という世界。

焦げ団子

焦げ団子それが冷たい方程式。

▼ディストピア世界が好きな方におすすめ

あらすじ|『冷たい方程式(The Cold Equations)』

宇宙船に乗り込む密航者

舞台は宇宙空間。惑星間をつなぐ救急用シャトル「EDS(Emergency Dispatch Ship)」が、ある植民惑星へワクチンを届けるために出発する。

その船にはパイロット1名分の燃料しか積まれていないという、極めてギリギリの設計がされていた。

しかし、航行中にシャトル内で異常が発生。調査の結果、密航者の少女マリリンが発見される。

彼女は別の惑星に住む兄に会いたいという個人的な理由で、この船に無断で乗っていた。

密航者=退場確定?

このシャトルには「密航者は即時に宇宙に放出する」という厳格な法規が存在する。

理由は単純明快。

たった一人の余分な質量で、船全体が目的地に届かなくなるため。

つまり、マリリンがこのまま乗り続ければ、彼女だけでなく、病気で苦しむ惑星全体の人々も助からない。

選択肢はなく、公式の規定どおりに、彼女は宇宙に捨てられるしかない。

運命を受け入れる時間

パイロットのバートン(Barton)は、マリリンの話を聞く中で、彼女がまったく悪意のない少女であることを理解する。

しかも、規則も彼女には知らされておらず、純粋に兄に会いたかっただけだった。

それでも、彼には何もできない。

バートンは管制に連絡をとり、彼女が最期に兄と通信できる時間を確保する。

マリリンは兄と短い言葉を交わし、覚悟を決めてエアロックに向かう。

エアロックの向こうへ

泣きながら、それでも静かに運命を受け入れたマリリン。

バートンは彼女をエアロックに送り出す。

そのあと、宇宙船は予定どおり、ワクチンを届けるべき惑星へと進み続けた。

この話には逆転の展開も救いの奇跡もない。

ただ淡々と、論理が命より優先される世界を描いて終わる。

団子的ツッコミパート|『冷たい方程式』にツッコミ入れないと気が済まない

なんでそんなギリギリの燃料で飛んでんだよ!

この宇宙船、「パイロット1人分の燃料しか積んでません」って言い切ってるけどさ、

いやいやいやいや…それってもう設計ミスじゃない?

医療物資を届ける命に関わる緊急便で、数キロの誤差も許されないってどんなチキンレース仕様なんだよ。

これ、空気が重いだけでアウトになるんじゃないの? 気圧変動どうすんの?

しかも「1人分しか積んでないのが正しい」って堂々と宣言してるのがさらに怖い。

それを冷静な科学として出してくる世界観の方が、方程式そのものよりよっぽどヤバいわ。

そもそもなんで密航できてんだよ!

少女がこっそり乗ってたのは「兄に会いたかったから」らしいけど、いやその前に!

なんでそんな簡単に乗れんだよ!?

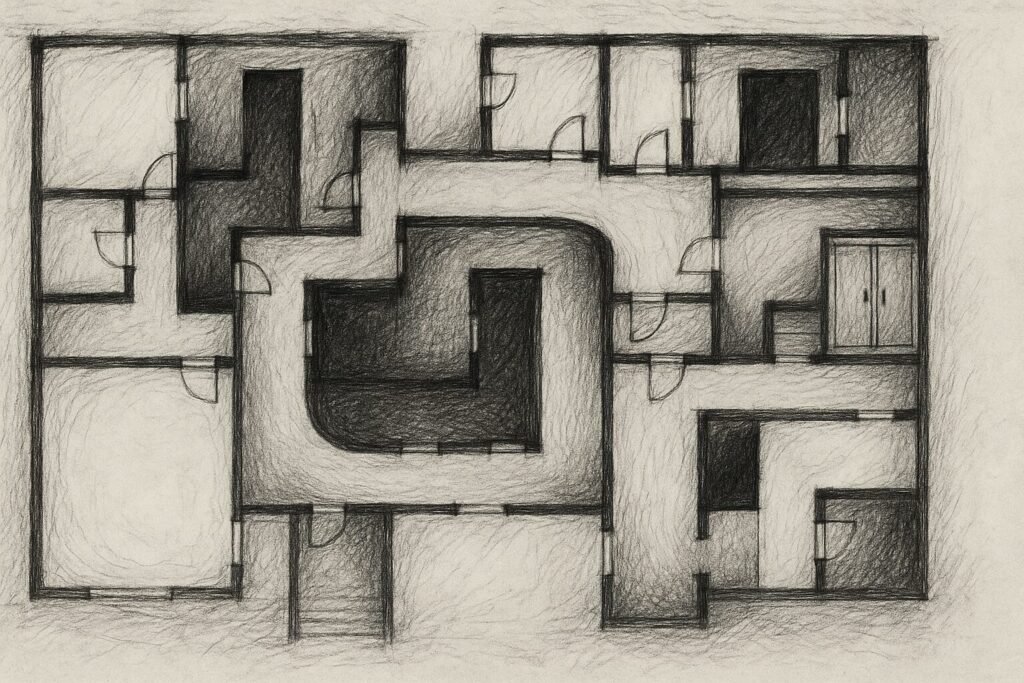

重量チェックもなければ、発射前の点検でも気づかないし、シャトルの構造には「人が隠れられる隙間」まで用意されてる。

そして発覚したのが飛行中って、いやこれ宇宙船じゃなくて田舎の路線バスかよ。

何十億もかけて開発したはずの船が、まさかのガバガバ設計。

結局「冷たい方程式」以前に、「ザルすぎる安全管理」っていう致命的なミスの方が問題なんじゃないかって思うんだよな。

なんで最初から“命を捨てる前提”なんだよ!

バートン(パイロット)は少女に向かって「きみをエアロックから出すしかない」と淡々と説明する。

仕方ない、ルールだから、数式がそう言ってるから、というわけだ。

でもさ、なんで最初に“命を救う方法”を探す流れにならないんだよ!?

荷物の一部を捨てるとか、医薬品を圧縮するとか、軽量化できるパーツを外すとか、せめてそういう議論があってもよくない?

そういう工夫を一切せずに、即「じゃあ出てって」ってなるのはどう考えてもおかしい。

つまりこの世界では、“人間の命”が一番軽い荷物として扱われてるってことなんだよ。

制度がそうだからって従っていたら、そりゃ命の価値なんてどんどん下がっていくに決まってる。

当時の宇宙観|ガバ設定の背景

1950年代の“宇宙船ガバガバ設定”はなぜ成立したのか

『冷たい方程式』の設定は、今の宇宙観で読むとさすがに無理がある。

でもそれを「古いからね」で流しちゃうと、この話の怖さも、見えてこない。

そもそもこの作品が発表された1954年当時、人類はまだ一度も宇宙に出ていない。

スプートニク1号が打ち上がるのがその3年後、NASAができるのはさらにその4年後。

つまり、「宇宙」って言っても完全に想像の中にある世界だった。

だから“宇宙船”のイメージも、当時の技術的現実じゃなくて、航空機とか戦闘機の延長線上にあるような、超小型・軽量・単機能の乗り物だった。

実際、作中に出てくる「EDS(Emergency Dispatch Ship)」は、

・操縦士1人+荷物だけを運ぶ

・軽量化優先の設計

・惑星間移動したら使い捨て

という、まさにミサイル型の配送船。

人がちょっと増えただけで燃料が足りなくなる設計も、今なら「そんなん作るな」って言われるけど、当時は「科学的に筋が通ってる」とされた。

それくらい、想像のリアルが、今とはまったく違うところにあったんだよな。

密航できる理由も、一応ちゃんとある

もちろん現代SFだったら、「密航なんて無理だろ」で終わるけど、この作品ではちゃんと「密航できてしまった理由」も描かれてる。

少女は宇宙ステーションで暮らしていて、兄に会うために勝手に乗り込んだ。

シャトルの構造に関する知識はなく、「ここにスペースがあるなら人が入ってもいいんじゃない?」という素人判断。

そのうえで、事前点検がざっくりだったため、発射時には誰にもバレなかった。

つまりこの物語では、宇宙=管理社会ではなく、まだ“発展途上の交通インフラ”として描かれている。

今読むと「ゆるすぎるだろ」って思うけど、それが当時の読者にとっての“リアル”だったってことが、この物語の根底にある。

今見るとツッコミどころだらけなのも、

全部「まだ誰も宇宙に行ったことがなかったから」っていう時代性の産物なんだよな。

当時の時代背景と団子的考察|『冷たい方程式』が生まれた理由

『冷たい方程式』が発表されたのは1954年。

この時代は、第二次世界大戦が終わり、科学技術と合理性が絶対の信仰対象になりつつあった時代だ。

アメリカは原爆を落とし、核兵器と宇宙開発の競争が始まり、「人命よりもシステムの正しさが優先される社会」が当たり前になりかけていた。

つまりこの物語は、個人の感情が、国家や数式の前では無力という時代の精神を、1人の少女の結末に凝縮された作品でもある。

しかもこの物語、当時の雑誌編集長ジョン・W・キャンベル(Astounding誌)が、「少女を救ってはダメだ」と作者に指示して書き直させたという逸話がある。(実際に最初の草稿では少女が助かる案もあったらしい)

これが何を意味するかというと、これは悲劇の話じゃない。あえて“悲劇として成立させること”が目的の構造ってことだ。

もっと言えば、「正しくあっても人を救えない社会」を名作として認める、編集者も読者も含めた価値観がそこにあった。

この冷たさ、今読むとありえないと感じる人も多いだろう。

でもだからこそ、考えるべきはここなんだ。

1950年代の想像力が作り出した宇宙船は、密航を防げなかった。

けれど現実の社会は、2025年の今もなお、制度や数値の正しさを理由に命を切り捨てている。

少女が助からなかったのはその設計に誰も疑問を持たなかったから

この話の本当の恐ろしさは、密航や燃料の軽量化じゃなくて、誰もそのルールを止められない社会構造そのものにある。

現代にも冷たい方程式は生きている

『冷たい方程式』って、少女が“悪くて”助からないんじゃない。

誰も間違ってないし、むしろ全員ルール通りに動いてるのに、最終的に「仕方ない」って顔して、誰かが宇宙に放り出される。

……って、これめちゃくちゃ現代社会の構造に似てないか?

たとえば受験や就活。

成績や経歴みたいな「数字」で判断されるのは仕方ないとしても、その人がどれだけいいヤツでも、ちょっと足りなかったら機械的にバッサリ落とされる。

誰も悪くないけど、誰かが落ちる。まさに方程式。

制度も同じ。障害者支援や高齢者介護の制度ってたしかにあるけど、現実には「対象じゃないから」とか「申請の仕方が違ったから」とか、ちょっと外れるだけで一気に支援が届かなくなる。

しかもそうなっても、誰も責められない。

制度通りにやった結果だからってことで、個人がひっそり切り捨てられる。

これも構造としては『冷たい方程式』と同じだと思う。

さらに言えば、自動運転のAIもそう。

今、現実に議論されてるのは「事故が避けられない状況で、AIがどう判断するか」って話。

誰を守って、誰を犠牲にするのか。

人間の判断じゃなく、プログラムと確率で命の重さが決められるかもしれないって、もう震えるだろ。

つまりさ、未来SFとして読んでたはずの『冷たい方程式』は、気づいたら今の社会の仕組みとめっちゃ似てるんだよな。

まとめ|未来の話じゃない、今ここにある方程式

『冷たい方程式』は、少女が助からない話じゃない。

誰も責任を取らないまま、数式だけが命を奪っていく話だ。

ルールは正しい。手続きも正しい。でも、最後に犠牲になる人が出る。

それを「仕方ない」として見過ごしてしまうのが、一番冷たいところなんじゃないかって思う。

怖いのは、この構造が70年前のSFじゃなくて、今の社会にもそのまま残ってるってこと。

制度、数字、ルール、AI。

どれも合理的で正しく見えるけど、その裏で「誰を救って、誰を切り捨てるか」を選ばされる瞬間がある。

その選択を、人じゃなく仕組みがやってくれる時代になった。

でもそれって、冷たい方程式が現実に実装されたってことじゃないか?

この構造、今も社会の中にゴロゴロあると思うと

こっちがエアロックに放り出される日も、遠くないかもな。

その他SF作品のレビューはこちら!

▼ディストピア世界がお好きな方におすすめ!

書評カテゴリの最新記事