そのトンネル、くぐったら最後――。

今回レビューするのは、SAMANSAで配信してるノルウェー発の短編ディストピア映画『死のトンネル(The Tunnel Ahead)』。

たったの14分で終わる作品なんだけど、内容のインパクトはとんでもない。

舞台は近未来。世界は人口が増えすぎて、なんと「トンネルでランダムに人を間引く」という謎すぎる制度が導入されている。

誰が選ばれるかは完全にランダム。

そして選ばれた人たちはその場でお陀仏。

登場人物たちは「いやまあそういうもんだし」みたいな顔して、淡々と車を走らせてるのがまた怖い。

焦げ団子

焦げ団子いや納得すんな、もっと抵抗しろ。

というわけで今回は、この「制度も倫理もブッ壊れた未来世界」を、団子的ツッコミを交えながら、解剖していくぞ。

死のトンネル(The Tunnel Ahead)ネタバレあらすじ

物語の舞台は、「人口増えすぎたから間引きます」というヤバい世界。

社会インフラが崩壊寸前で、物資もスペースも足りない。そんな中、導入されたのが――

「トンネルでランダムに人を処理する制度」である。

またSF特有のトンデモ設定出してきたな

このトンネル制度、名前の通り、都市へ向かう唯一のトンネルに無作為に選ばれた車がそのまま“処理”されるという、全力で逃げたくなる仕様。

にもかかわらず、人々はそれを当然のこととして受け入れて生きている。

物語は、海辺で休日を過ごした家族が、帰り道にこのトンネルを通るところから始まる。

車内は自動運転。母は薬を飲んで不安を抑え込み、父は「大丈夫だよ」とひたすら繰り返す。

子どもたちはそんな親の異変を感じつつも、まだどこか無邪気。

途中で息子が出会うのは、別の車線にいた少女「エヴァ」。

短い交流を交わすものの、途中でその車は車列から外れ、トンネルの中で姿が消える。

ほんの数分の出来事だけど、「”処理対象”として選ばれた」と分かってしまう演出が秀逸すぎる。

演出は一貫して静かで、感情を大声でぶつけ合うシーンは一切なし。

なのに、終始ピリついた空気が画面を覆っていて、「このままトンネルに吸い込まれるのでは…?」という緊張が最後まで続く。

死のトンネル(The Tunnel Ahead)ツッコミどころ満載の見どころ

なぜ、そんな制度があるのに出かけるのか?

この世界では、「トンネル=無差別処理装置」であることが周知の事実。

それでも人々は週末になると、当たり前のように出かけていく。

娯楽がほとんどない社会では、それでもちょっとの楽しみが必要なのか、あるいは「まあ、自分は大丈夫でしょ」って謎の楽観が残っているのか。

どっちにしても、恐怖と共存するのが日常になってしまった社会の異常さが浮き彫りになる。

週末は出かけなきゃ処刑される制度でもあるのか?

誰も抗わない社会の異常さ

不満も抗議もなく、黙って列に並ぶ人々。

制度への怒りもなければ、逃げようとする素振りもない。

それがむしろ怖い。

制度の暴力があまりにも当たり前になりすぎて、もう誰も疑問を抱けない――そんな静かな全体主義が描かれている。

地味に一番のホラーポイント

会社の重役が処理されたらどうするの?

ランダム処理って、聞こえは「平等」だけど…もしそれで社長や官僚が巻き込まれたら、社会回らなくね?

誰もツッコまないけど、実は“誰が処理されるか”にも裏ルールがあるのではという疑念すら出てくる。

この制度、ほんとに運任せ? それとも…。

表向きランダム、中身は忖度って一番よくある地獄じゃん。

全員、同じ車であることの意味

あの無個性な車列、マジで気になる。全車両同じ色・同じ形。もはや選択の余地ゼロ。

資源の問題か、効率性か、あるいは誰が乗ってたかを判別できなくするためか。

車が棺桶に見えてくるのは、きっと気のせいじゃない。

歩いた方が速い説

車の速度は自動運転で超スロー。

あれ、時速6キロとかじゃね?トンネル閉まる直前に車から降りて走ったら普通に間に合うのでは?

…でも誰も降りない。

前のシーンで普通に車から降りてるからできないわけではないのになぜしない?

まあトンネル内では「降りたら即アウト」とか、見えないルールが存在してるんだろうな。

この作品に興味を持った方は、こんな本も刺さるかも

死のトンネル(The Tunnel Ahead)感想・考察|これは「未来の話」じゃなくて、今の話かもしれない

『The Tunnel』はわずか14分の短編だけど、詰まってるメッセージの密度がすごい。

SFというより、現代社会のメタファー(隠喩)として読んだ方がしっくりくるタイプの作品だった。

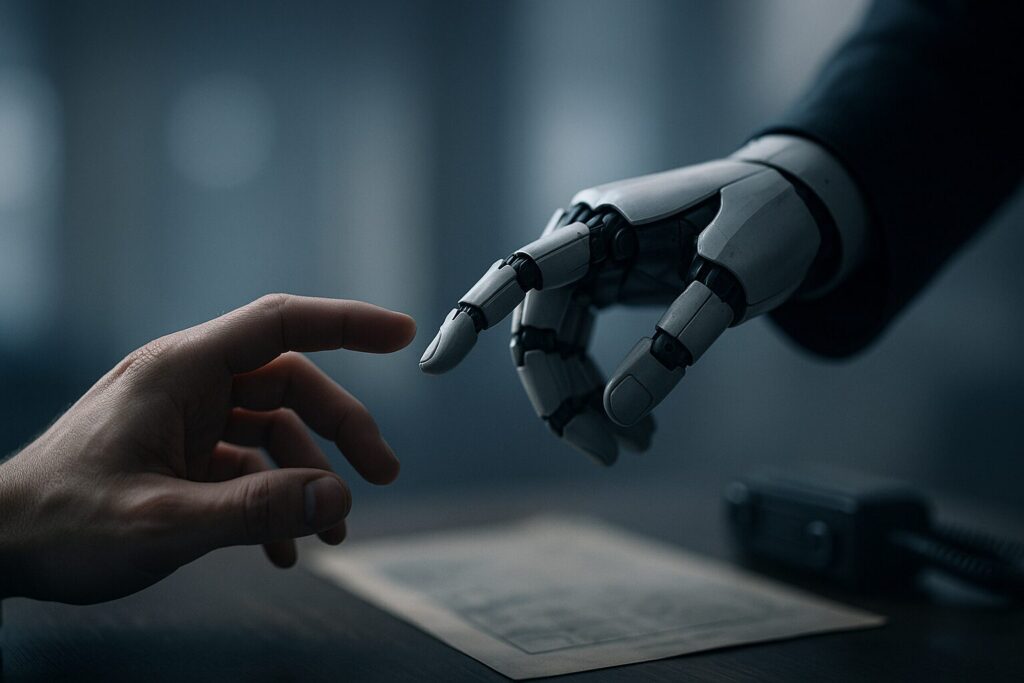

なぜ「トンネル」というモチーフだったのか?

トンネルって、単なる通過点であり移動手段のはずなのに、この作品では「生き残れるかどうかの選別装置」になってる。

これ、たとえば就活・受験・住宅ローン・保険制度――

「通るしかないけど、誰かが必ず脱落する」っていう、現代の仕組みそのまま。

どれも「生きるために必要」って言われてるけど、ほんとは首を絞めてるのかも?っていう、社会への皮肉が込められてると感じた。

この国のトンネルは、書類選考とESです(白目)

なぜ“あの先”がめっちゃ都会だったのか?

物語の終盤、トンネルを抜けた先に広がるのは、高層ビルが並ぶ近未来都市。

でも、画面に映る人々は全員無表情で、どこか“未来を諦めた顔”をしてる。

ここ、めちゃくちゃ意図的だと思う。

つまり――

「命がけで通過したその先にあるのは、豊かだけど息苦しい社会ですよ」っていう皮肉なんじゃないか。

「生き残ったら勝ち」って言われても、その勝ちの中身は実は空っぽかもしれない。

たどり着いた先が社畜の楽園だったら泣く。

原作と映画の「視点の違い」はどう効いてた?

原作小説(アリス・グレイザー『The Tunnel Ahead』)では、父親がトンネル通過にスリルを見出してて、母親は怯えながらも従う──という、家庭内の狂気がテーマだった。

でも映画ではその要素を薄めて、「社会システムそのものが狂ってる」という構造に描き変えていた。

これはかなり大きな視点の転換。

個人の狂気から社会の構造的暴力へとフォーカスを移すことで、観てる側が「こいつが悪い」って断言できなくなって、より不気味な責任の所在の曖昧さが浮かび上がってくる。

そして、何も説明されないのが一番効く

この映画、ナレーションも解説も一切なし。

「なんでこうなったのか」「なぜこんな制度なのか」全部描かないまま突き進む。

でもそれが逆にリアルだった。

だって、現実の社会でもなぜ今のこの制度が存在するのかなんて、知らずに従ってることが多い。

しかもそのことに対してほとんどの人が疑問すら抱かない。

その感覚の再現度が、めちゃくちゃ高かった。

死のトンネル(The Tunnel Ahead)まとめ

『The Tunnel』の世界は、「遠い未来のディストピア」って感じに見えるけど──

よく考えたら、もうとっくに始まってる話かもしれない。

「仕組みだから」って疑わずに列に並んで、「自分は運がいいから大丈夫」って言い聞かせながら、何が起きるか分からないトンネルに突っ込んでいく。

社会のルールに従ってるだけで、気づいたら誰かが脱落して、でも誰も何も言わない。

この映画、「未来の話です」って顔して、普通に今の社会刺しにきてるからな。

ディストピア・ホラー世界に興味がある方はこちらもおすすめ!

映画カテゴリの最新記事

海外カテゴリの最新記事